Einblick in die »Schulintegrierte Kunsttherapie« von Anita Gremmelspacher

Arbeitstagung: Kunsttherapie als Prävention im schulischen Kontext

Am 25. und 26. Januar 2019 fand die Arbeitstagung »Kunsttherapie als Prävention im schulischen Kontext« im Rahmen des Forschungsfeldes »Kunsttherapie und Schule« statt.

Prof. Dr. Christine Mechler-Schönach (Kunsttherapeutin und Erziehungswissenschaftlerin), Prof. Dr. Tobias Loemke (Kunstpädagoge) und Diplom-Kunsttherapeutin Anita Gremmelspacher (Kunsttherapeutin) luden an der HKT zum interdisziplinären Dialog ein, um aus unterschiedlichen Perspektiven Potenziale, aber auch Herausforderungen des Forschungsfeldes näher zu beleuchten.

Vorliegende Seite fasst die Beiträge der Arbeitstagung zusammen. Sie versteht sich als Plattform für den Diskurs.

Über einen weiteren Austausch freuen wir uns!

Gäste der Arbeitstagung waren: AORin Susanne Bauernschmitt (Kunstpädagogin), mgr Ewa Guziak (Sonderpädagogin), Stefanie Hole (Grundschullehrerin) Prof. Dr. Susanne Liebmann-Wurmer (Kunstpädagogin und Schulpsychologin) Dr. Teresa Sansour (Sonderpädagogin), Dr. Anna-Maria Schirmer (Kunstpädagogin und Sonderpädagogin), Prof. Thomas Staroszynski (Kunsttherapeut) und Prof. Dr. Christian Widdascheck (Kunsttherapeut und Elementarpädagoge).

Dr. Thomas Schlereth (Künstler und freier Autor) fasste für die BDK-Mitteilungen die Arbeitstagung zusammen.

Schirmfrau dieser Tagung war Frau Bürgermeisterin Annette Bürkner.

Beiträge der Gäste

Grundschullehrerin

Maskenprojekt in der Braike-Grundschule

Das Maskenprojekt ist ein Unterrichtsprojekt, das ich für eine vierte Klasse entwickelt habe. Es berücksichtigt den Bildungsplan, indem es eine Verbindung von Unterricht und Entwicklungsförderung möglich macht. Dabei kommen im Fach Deutsch u.a. Methoden des Kreativen Schreibens zum Einsatz. Im Fach Kunst und Werken steht das Darstellende Spiel im Vordergrund. Neben der Herstellung einer Maske werden hierbei theaterpädagogische Übungseinheiten durchgeführt. Methoden des Improvisationstheaters kommen dabei verstärkt zum Einsatz. Die Schüler*innen erleben in diesem Projekt eine fantastische Begegnung mit einem eigens erschaffenen Maskenwesen.

Zum Ablauf

In der ersten Projektphase »Maskenbau« entsteht mit Ton die Grundlage für die Maske. Ein bislang nicht existentes Wesen nimmt hier Gestalt durch Gesichtszüge und außergewöhnliche Sinnesorgane an. Durch die zweite Projektphase »Spiel mit der Maske« erschließt sich dieses Wesen im improvisierten Theaterspiel die Welt mit seinen Sinnen, kommt auf eigentümliche Art in Bewegung und nähert sich Dingen und lebenden Wesen auf seine besondere Weise an. In der dritten Projektphase »Texte zur Maske« wird dem bislang stummen Maskenwesen die Möglichkeit verliehen, sich sprachlich zu äußern. Durch das Schreiben von Texten entsteht das Reich, in dem das Wesen zuhause ist. Gedanken und Ideen des Wesens finden hier ihren Platz. Schließlich zeigt sich das Maskenwesen im vierten Projektabschnitt »Maskenpräsentation« mit Ausschnitten seiner Wirklichkeit in Einzel- und Gruppenszenen und mit dem Vortrag ausgewählter Texte vor einem gezielt eingeladenen Publikum.

Zur Wirkweise

Während die Schüler*innen im Laufe eines Unterrichtsvormittags den Regeln des Schullebens Folge leisten, haben ihre Maskenwesen keinerlei Verhaltensnormen zu erfüllen. Im Schutz der Maske entsteht Raum für ersehnte, verdrängte, oder im Unterrichtsvormittag als hemmend erlebte Persönlichkeitsseiten. Die Experten*innen für die Maskenwesen sind die Kinder selbst. Sie allein können Antworten auf Fragen zum Charakter und zum Lebensraum ihrer Wesen geben. Das weist der Lehrer*in neben der Rolle der Prozessinitiator*in die Rolle der Begleiter*in zu, die mit gezielten Fragen zu einem bewussten, detailgenauen Kennenlernen dieses eigendynamischen Wesens beiträgt.

Zur Verbindung aus pädagogischem und therapeutisch-orientiertem Handeln

Während die Lehrer*in mit ihren Fragen alle Kinder zu einer reichhaltigen Auseinandersetzung mit ihrem jeweiligen Maskenwesen anregt, kann sich die Kunsttherapeut*in einzelnen Kindern widmen und sich durch ihren therapeutischen Hintergrund gezielt entwicklungsfördernd einbringen. Sie kennt die Kinder durch Präventionsprojekte seit der ersten Klasse. Einige Kinder kennt sie auch durch Einzelfallhilfen, oder wurde über sie durch den Austausch mit der Klassenlehrer*in in Kenntnis gesetzt. So kann sie speziell die Kinder in der Auseinandersetzung mit Stress, Konflikten, Gedanken und Emotionen unterstützen, die in ihrem Umfeld damit an ihre eigenen Grenzen stoßen. Die Lehrer*in als Initiator*in der Projektbausteine und Begleiter*in aller Kinder und die Kunsttherapeut*in als Einzelfallbegleiterin tragen beide durch ihre wertschätzende Haltung und ihr lösungsorientiertes Vorgehen zur Stärkung der persönlichen Ressourcen der Kinder bei. In dieser gemeinsamen Ausrichtung scheinen sich die Unterschiede der beiden Professionen aufzulösen.

Jeder Projektabschnitt, vor allem aber der letzte, verlangt den Kindern das Selbstvertrauen und den Mut ab, den eigenen Impulsen und Ideen zu folgen und sich mit den daraus entstehenden Ergebnissen zu zeigen. So kann dieses Projekt ein wichtiger Baustein dafür sein, dass sich die Viertklässler*innen als selbstwirksam erfahren.

Diplom Kunsttherapeut (FH) und Sonderpädagogin

Historia przez sztukę | Geschichte durch Kunst

deutsch-polnische Seminare für Jugendliche mit Behinderungen am historischen Ort Auschwitz

Die Internationale Jugendbegegnungsstätte in Oświęcim/Auschwitz (IJBS) entstand im Rahmen einer Initiative der Aktion Sühnezeichen - Friedensdienste als ein Ort des Lernens – sowohl des Lernens über die eigene Geschichte als auch des gegenseitigen Kennenlernens. Die vielfältigen Angebote der IJBS basieren auf den Annahmen, dass Auschwitz eine zu schmerzliche Lektion für die Menschheit ist, um jemals vergessen zu werden, dass Unwissenheit und Unkenntnis voneinander die Grundlage für Ängste, Vorurteile und Feindseligkeiten zwischen Menschen sind und dass es möglich ist, aus der Geschichte Lehren für die Gestaltung unserer Zukunft zu ziehen.

Bereits seit 1999 bietet die IJBS auch deutsch-polnische Seminare für blinde und sehbehinderte sowie gehörlose und hörbehinderte Jugendliche an. Mittlerweile werden die Seminare jeweils von einem interdisziplinären Team, bestehend aus einer Pädagogin und Kunsttherapeut*innen, geleitet – unterstützt von Dolmetscher*innen und Betreuer*innen aus den jeweiligen Bildungseinrichtungen der Jugendlichen.

Zentrale Zielsetzung der Seminarreihe Geschichte durch Kunst ist die Ermöglichung von Teilhabe am Prozess der Geschichte für Jugendliche mit Behinderungen. Eine entsprechende Gestaltung der Seminare reduziert die Barrieren, durch welche die Jugendlichen in der Aneignung historischen Wissens behindert werden. Die konkrete Begegnung der Jugendlichen aus unterschiedlichen Ländern und ihr Austausch miteinander bildet die Grundlage für eine aktive Teilhabe am Prozess der Geschichte über die Gestaltung einer gemeinsamen Zukunft.

Die Verarbeitung der Erfahrungen der Jugendlichen beim Besuch der Gedenkstätten – eines der zentralen Elemente des Seminars – wird auf unterschiedliche Weise unterstützt. Die eigene künstlerische Arbeit ermöglicht insbesondere, die mit der individuellen Erfahrung verbundenen Emotionen zu verarbeiten. Zugleich erweitert das künstlerische Arbeiten aber auch die Kommunikationsmöglichkeiten innerhalb der Gruppe, nachdem spielerische Übungen zum gegenseitigen Kennenlernen bereits zu Beginn des Seminars zur Etablierung einer gemeinsamen Kommunikation beigetragen haben. Regelmäßige Momente der gemeinsamen Reflexion verstärken die stützende Funktion der Gruppe. Die interessierten Resonanzen der Besucher auf die Arbeiten und Mitteilungen der Jugendlichen in der das Seminar abschließenden öffentlichen Ausstellung ermöglichen das Erleben von Selbstwirksamkeit und eine Selbstwertstärkung.

Diese Seminarstruktur beinhaltet besondere Herausforderungen in der Begleitung der künstlerischen Arbeitsprozesse der Jugendlichen durch die Kunsttherapeut*innen. Zwei Beispiele sollen dies veranschaulichen: Um allen Teilnehmer*innen ein barrierefreies Arbeiten und eine barrierefreie Wahrnehmung des Entstandenen und die Kommunikation darüber zu ermöglichen, müssen bereits in der Konzeption des Seminars gezielte Entscheidungen für Arbeitsmaterialien und Werkzeuge getroffen werden. Aufgrund der eigenen Behinderungserfahrung der Jugendlichen erfordern mögliche, komplexe Prozesse der Identifikation mit den Opfern der nationalsozialistischen Verbrechen eine besonders aufmerksame und sensible Begleitung, die den Jugendlichen immer wieder auch eine ausreichende Distanzierung ermöglicht. Deshalb und nicht zuletzt auch im Hinblick auf das für die Seminarreihe übergeordnete Ziel der ermöglichten Teilhabe tragen kunsttherapeutische Kompetenzen entscheidend zu einer gelingenden Begleitung der Jugendlichen bei. Der von den Teilnehmer*innen durch ihre Anmeldung für das Seminar erteilte und damit das Handeln des interdisziplinären Teams bestimmende Auftrag bleibt dessen ungeachtet der, Bildungserfahrungen zu ermöglichen und zu unterstützen.

Dass das gemeinsame Lernen in der Auseinandersetzung mit Auschwitz und dem Versuch der Verständigung untereinander von den teilnehmenden Jugendlichen als sinnvolle und bereichernde Erfahrung erlebt wird, zeigt sich in ihren Rückmeldungen zum Ende der Seminare. Als besonders wichtig betonen sie das Erlebnis, Barrieren überwunden zu haben – sowohl jene, die Verständigung und Teilhabe behindern, als auch die Barrieren, deren Basis über mehrere Generationen hinweg vermittelte Vorstellungen und Vorurteile sind.

Kunstpädagogin und Sonderpädagogin

Interprofessionelle Ansätze für eine gelingende Inklusion

Der Beitrag beschäftigt sich mit der Frage, wie im Unterricht mit heterogenen Lerngruppen, in denen auch Schüler*innen mit auffälligem Verhalten lernen, Räume geschaffen werden können für Bildung, Persönlichkeitsentwicklung und soziales Lernen. Dabei werden insbesondere Potenziale der künstlerischen Projektarbeit sowie Chancen und Herausforderungen kooperativen Arbeitens reflektiert.

Einleitend wird die künstlerische Projektarbeit am Beispiel eines Unterrichts in einer inklusiven Klasse illustriert (vgl. Essig-Dehner et al. 2017). Dazu werden Bezugspunkte zwischen inklusionsdidaktischen und kunstpädagogischen Überlegungen vorgestellt: Der Kunstpädagoge Carl-Peter Buschkühle fokussiert in seinem Konzept der Künstlerischen Bildung nicht nur das künstlerische Werk als Endprodukt, sondern gerade auch Prozesse der Selbstwahrnehmung, Selbstreflexion und Persönlichkeitsbildung. Dabei bezieht er sich auf den Philosophen Wilhelm Schmid, der konstatiert: »entgegen der verbreiteten Auffassung, Kunst habe vor allem mit der Gestaltung äusserer [sic] Objekte zu tun, richtet sich ihre Tätigkeit hier auf das Subjekt selbst, aus der Objektkunst wird eine Subjektkunst« (Schmid 1998, 72).

Auch der Integrations- bzw. Inklusionspädagoge Georg Feuser stellt in seiner entwicklungslogischen Didaktik für gemeinsamen Unterricht (Feuser 1989) die prozess- und entwicklungsbezogene Dimension heraus. Für Feuser ermöglicht ein Projekt und eine damit verbundene übergeordnete Ziel- und Produktorientierung die Idee eines Kollektivs bzw. den Anspruch einer Zusammenarbeit. Sich im Prozess gegenseitig zu unterstützen, ein kooperatives wie auch arbeitsteiliges, ggf. niveaudifferenziertes Vorgehen führt laut Feuser zu einem »anerkennungsbasierten Miteinander« (Feuser 2013, 284).

Ein anerkennungsbasiertes Miteinander lässt sich ebenso auf künstlerische Projektarbeit anwenden, wenn im Werkprozess gemeinsam reflektiert und Neues angeregt wird; wenn auf eine gemeinsame Ausstellung hingearbeitet wird, in der sich jeder und jede zeigt und die Arbeit anderer wertschätzt. Mario Urlaß benennt den Kunstunterricht als »Ort der Anerkennung und Förderung von und der Teilhabe an Vielfalt« (Urlaß 2013, 35).

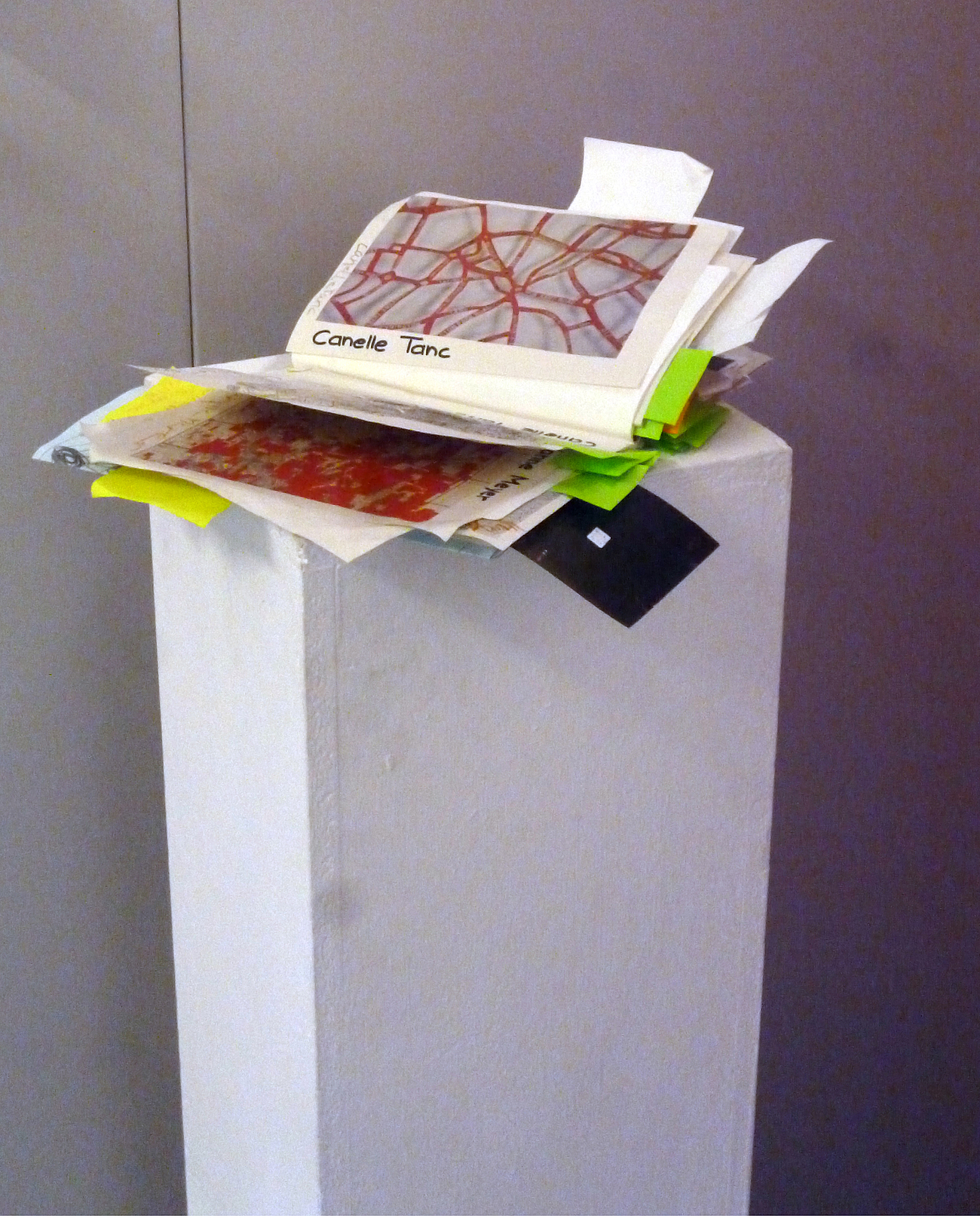

Es folgt die Fokussierung eines Fallbeispiels eines hochbegabten Jungen mit auffälligem Verhalten und die Frage, inwieweit die Arbeitsweisen im künstlerischen Projekt diesem Verhalten präventiv entgegenwirken. Es zeigt sich mit Blick auf den vorgestellten Schüler, dass die künstlerische Projektarbeit Freiräume für individuelle Denk- und Handlungsräume eröffnet, die dazu beitragen, dass sich impulsive Verhaltensweisen in reduzierterem Maße zeigen. Die komplexen und dichten Gedanken des Schülers finden in Maps ihren Ausdruck. In seinem vielschichtigen Projektbuch konnte der Schüler seine komplexen Gedankenverknüpfungen künstlerisch ausleben und ausdrücken (vgl. Abbildung).

Abschließend werden Überlegungen zur intra- (Zwei-Pädagog*innen-Prinzip) und interprofessionellen (z.B. mit Kunsttherapeut*innen) Zusammenarbeit diskutiert: Um der Vielfalt, der zunehmenden Heterogenität in den Klassen gerecht zu werden, reicht eine Lehrkraft, eine Profession, eine Perspektive oft nicht mehr aus. Geht man – mit Blick auf den Kunstunterricht – nun von einer subjektorientierten Kunstpädagogik aus, die sich auf unvorhersehbare, individuelle Bildungs- und Werkprozesse einlässt, bedarf es mehr als einer Lehrperson. Es erfordert die kunstpädagogische Expertise, die auf der Grundlage einer eigenen künstlerischen Praxis und einem reichen bildnerischen Wissen künstlerische Projekte initiieren und begleiten kann. Gleichzeitig sind Lehrpersonen gefragt, die Expert*innen sind für Kinder mit unterschiedlichen Lernausgangslagen und Förderbedarfen und dazu beitragen können, kommunikative Barrieren zu überwinden.

Das Fallbeispiel zeigt, dass pädagogisch einiges aufgefangen werden kann, einerseits durch die Form der Unterrichtsgestaltung, andererseits durch Beziehungsaufbau, dass intraprofessionelle Kooperation und pädagogische Interventionen jedoch auch an Grenzen stoßen. An dieser Stelle setzt aus Sicht der Referentinnen häufig die Therapie bzw. die interprofessionelle Zusammenarbeit an.

Literatur

Buschkühle, Carl-Peter (2004): Künstlerische Bildung und Multiperspektivität. In: Kirschenmann, Johannes/Wenrich, Rainer/Zacharias, Wolfgang (Hg.): Kunstpädagogisches Generationengespräch. Zukunft braucht Herkunft. München, 317–322.

Busse, Klaus-Peter (2007): Kunstpädagogische Situationen kartieren. In: Pazzini, Karl-Josef/Sturm, Eva/Legler, Wolfgang/Meyer, Torsten (Hg.): Kunstpädagogische Positionen. Hamburg: University-Press.

Essig-Dehner, S.; Bauernschmitt, S.; Geißler, A.; Daumann, S. & Feser, M. (2017): Unterwegs – im inklusiven Kunstunterricht. In: Engels, S. (Hrsg.): Inklusion und Kunstunterricht. Oberhausen: Athena, 39-51.

Feuser, Georg (1989): Allgemeine integrative Pädagogik und entwicklungslogische Didaktik. In: Behindertenpädagogik, 1/1989, 4–48.

Feuser, Georg (2013): Die »Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand« – ein Entwicklung induzierendes Lernen. In: Feuser, Georg/Kutscher, Joachim (Hgg.): Entwicklung und Lernen. Stuttgart, 282–293.

Schmid, Wilhelm (1998): Philosophie der Lebenskunst. Eine Grundlegung. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Urlaß, Mario (2013): Teilhaberschaft und Eigenes. Künstlerische Bildung in der Grundschule. In: Brenne, Andreas/Griebel, Christina/Urlaß, Mario (Hg.): MitEinAnder. Zur Praxis einer partizipatorischen Kunstpädagogik in der Grundschule. München, 25–35.

Diplom Kunsttherapeut (FH) und Elementarpädagoge

Zum salutogenetischen Potential ästhetischer Bildung

Der Vortrag geht der Frage nach, ob nicht ein leiblich fundiertes Verständnis Ästhetischer Bildung ein fruchtbarer Ansatz zur Unterstützung der Salutogenese der Schüler*innen sein könnte und auf diese Weise eine konzeptionelle Fundierung kunsttherapeutisch-orientierter Arbeit im schulischen Kontext leistet.

Ausgehend von einer leibphänomenologischen Perspektive skizziert der Vortrag das interdependente Responsivitätsgeschehen von Ich & Welt, das Wechselspiel des Antwortens auf Welt und Beantwortetwerden von Welt, als ein grundsätzlich ästhetisches. In diesem kommt dem Moment der Widerfahrnis (Waldenfels) eine zentrale Bedeutung zu, da er die Alltäglichkeit der Welt- und Selbsterfahrung unterbricht und als Auslöser eines sinnstiftenden Gestaltungsprozesses fungieren kann. Aufbauend auf diesem elementaren ästhetisch-responsiven Grundverständnis, das die Bedeutung der Interdependenz von Selbst- und Welterfahrung fokussiert, werden zunächst zwei unterschiedlich gestörte Formen biographisch bedingter Responsivitätserfahrung vorgestellt. Daran anschließend wird das implizit-therapeutische Potential ästhetischer Bildungsprozesse in Rückbindung an das Erfahrungskonzept Deweys vorgestellt, transformierende dezentrierend-alternative Erfahrungsprozesse (Paolo Knill/Shaun McNiff) zu ermöglichen.

Der Vortrag schließt mit der These, dass das salutogenetische Potential Ästhetischer Bildung die entscheidende Schnittmenge zwischen Kunsttherapie und Kunstpädagogik sein könnte. Damit würde die ästhetische Bildung zum vielversprechenden Reflexions- und Konzeptionsrahmen einer kunsttherapeutisch-orientierten, präventiven Arbeit im schulischen Kontext.

Kunstlehrerin an Gymnasien, Sonderpädagogin und Mitherausgeberin von Kunst+Unterricht

Angst – Schule – Verbundenheit

Ängste sind natürliche Bestandteile des Lebens, sie treiben Entwicklungen voran und können uns zugleich buchstäblich lähmen. Im Lebensfeld »Schule« bekommen wir es mit vielerlei Angst machendem und diversen Angstmomenten und Angstformen zu tun. Von der Trennungsangst, die das Verlassen des sicheren Hafens der Familie bedeutet, bis zu komplexen Ängsten vor dem Erwachsenwerden reicht das Feld, stets wohl auch flankiert von der Besorgnis, den Erwartungen des omnipräsenten Leistungssystems gerecht werden zu können und den dementsprechenden Ausprägungen der Angst.

In bildnerischen Prozessen können sich Ängste artikulieren und mildern lassen. Was mir im Bild gegenübersteht, ist dem Bewusstsein wohl leichter zugänglich und kann vielleicht handhabbar gemacht werden. Hier übertritt Kunstpädagogik ihre Handlungsfelder und bedarf kunsttherapeutischer Unterstützung.

Wenn es allerdings darum geht, das Kräftefeld der Ängste, das als Entwicklungsmotor aus Biografien nicht wegzudenken ist, mit einem Fundament zu untermauern, so könnte Kunstpädagogik einen Beitrag leisten. Für Hartmut Rosa krankt unsere Zeit an fehlender Resonanz. In hartnäckigen Entfremdungs- und Verdinglichungsprozessen kappen wir die tragenden Verbindungen zur Welt und finden uns dann in einer stummen, kalten und abweisenden Wirklichkeit wieder. Über ästhetische Erfahrungen können sprechende Beziehungsverhältnisse zwischen Mensch und Welt gebildet werden, so meine These. Den Preis der Freiheit - mit allen notwendigen Gratwanderungen und Abstürzen - zahlen wir vielleicht leichter, wenn wir uns auch zur Verbundenheit bilden können.

Zum Weiterlesen: Schirmer, Anna-Maria (2019): Angsttörungen im Kunstunterricht. Kunst+Unterricht im Fokus. Beilage »Angsttörungen« zu Heft 435-436 Angstlust. Hannover: Friedrich Verlag

Freier Künstler und Autor

Kunsttherapie als Prävention im schulischen Kontext

Therapeutische und pädagogische Perspektiven im interdisziplinären Dialog in Nürtingen

Tagungsbericht in den BDK-Mitteilungen

(BDK-Mitteilungen 2.2019, Fachzeitschrift des BDK Fachverband für Kunstpädagogik, S. 40-41)

Das Thema »Kunsttherapie im schulischen Kontext« berührt eine Grenze – sowohl in schul- als auch in kunstpädagogischer Hinsicht: Die Schule im Allgemeinen und der Kunstunterricht im Speziellen haben nach geltendem Recht einen Bildungs- und Erziehungsauftrag. Von Therapie, gar einem Therapieauftrag ist dabei jedoch keine Rede (vgl. die entsprechenden Schulgesetze der Bundesländer). Es versteht sich vor diesem Hintergrund nicht von selbst, Kunsttherapie und Schule in einen direkten Zusammenhang zu bringen. Solange dieses Miteinander von Rechtswegen nicht vorgesehen ist, steht es als Experiment im Raum – als Experiment, das sich vorerst eigene Mittel und Wege zu bahnen hat: Gibt es Lücken in der Grenzziehung, die zwischen Kunsttherapie und schulischen Kontexten verläuft? Existieren bereits Berührungspunkte? Und wo wäre eine Zusammenarbeit nicht nur möglich, sondern auch nötig?

Ein erstes Symposium fand unter dem Titel »Kunsttherapie an Schulen« im Mai 2015 an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) Nürtingen-Geislingen statt. Die Arbeitstagung der Hochschulstudiengänge künstlerische Therapien (HKT) vom 25. bis 26. Januar 2019 knüpfte daran an und nahm ein möglicherweise verbindendes Element zwischen Kunsttherapie und schulischem Kontext in ihren Titel auf: Prävention. In dieser Gestalt – Kunsttherapie als Prävention – steht der vergleichsweise jungen therapeutischen Disziplin gegebenenfalls eine Türe offen, hinein in die bestehenden Bildungs- und Erziehungseinrichtungen. Für Prävention zeigen sich die Bildungspläne jedenfalls empfänglich (vgl. Bildungspläne Baden-Württemberg, Bildungspläne 2016, Leitperspektiven, Prävention und Gesundheitsförderung). Wandelt sich damit die Frage des (Therapie-) Auftrags zur Frage des (Präventions-) Bedarfs? Und was unterscheidet dann kunsttherapeutisches von kunstpädagogischem Handeln an Schulen?

Organisiert und eingeladen hatten Dr. Christine Mechler-Schönach (Professorin für Kunsttherapie an der HfWU Nürtingen-Geislingen), Anita Gremmelspacher (Dipl. Kunsttherapeutin bei der Stadt Nürtingen) und Dr. Tobias Loemke (Professor für Kunst und Kunstpädagogik an der HfWU Nürtingen-Geislingen). In Korrespondenz mit der Konstellation von Kunsttherapie und Kunstpädagogik wurde ein guter Teil der eingebrachten Vorträge von jeweils zwei Referierenden gehalten: Dabei begegneten sich therapeutische und pädagogische Perspektiven ebenso, wie praktische und theoretische. Dass es »fachspezifische Identitäten manchmal gehörig durcheinanderwirbelt«, wie Christine Mechler-Schönach eingangs vorausschickte, geschah mit Methode.

Tobias Loemke konkretisierte in Bezug auf seine Disziplin, die Kunstpädagogik. Er formulierte ein persönliches Bekenntnis zugunsten eines »entgrenzenden, öffnenden Blicks«: Alles kann prinzipiell zum Ausgangspunkt einer näheren Auseinandersetzung werden. Diesem entgrenzenden Ansatz antwortete Christine Mechler-Schönach, indem sie das kunsttherapeutische Tätigkeitsfeld als »geschützten Raum« beschrieb: In einer möglichst sichernden Distanz zu aktuellen oder drohenden Problemen steht das Angebot, Orientierung auszuloten und Halt zu finden, ohne sogleich auf verbalsprachliche Mittel angewiesen zu sein. »Kunstpädagoginnen und Kunstpädagogen hingegen verfügen über einen stabilen Handlungsrahmen an den jeweiligen Schularten«, so Tobias Loemke. »Nicht selten sehen sie ihre Schülerinnen und Schüler über mehrere Jahre hinweg einmal die Woche.« Neben dem Reichtum des Fachinhalts hält er es für bedenkenswert, den Gründen der Bilder mehr Raum zu schenken, um die Erfahrungen und Ziele der Schülerinnen und Schüler stärker anzuerkennen. Dabei rekurriert er auf die Doppeldeutigkeit des Grundes als Bild- und Beweggrund im Sinne Gottfried Boehms. Anita Gremmelspacher griff diesen Dialog auf und führte ihn mit Stefanie Hole, Grundschullehrerin an der Braikeschule Nürtingen, weiter. Gemeinsam stellten sie ihre Zusammenarbeit innerhalb der »Schulintegrierten Kunsttherapie« vor, einem Modellprojekt, das in enger Kooperation mit der Schulsozialarbeit seit 2008 besteht. Am Beispiel eines umfunktionierten Zirkuswagens (Abb.) wird deutlich, wie die eingespielte Enge der Klassenzimmer entlastet, erweitert und bereichert werden kann. Im Gegensatz zum Schulgebäude ist der Zirkuswagen mobil. Er spricht eine andere architektonische Sprache und signalisiert auf diese Weise schon von außen, dass er schulisches künstlerisches Handeln ergänzt. Ewa Guziak (Sonderpädagogin und Programmkoordinatorin in der Internationalen Jugendbegegnungsstätte Oświęcim/Auschwitz) und Prof. Thomas Staroszynski (Kunsttherapeut, bis 2018 Professor für Kunsttherapie an der HfWU Nürtingen-Geislingen) realisieren gemeinsam Projekte mit taubstummen Jugendlichen aus Deutschland und Polen. Dabei steht die bildnerische Auseinandersetzung mit den individuellen Erfahrungen in der Gedenkstätte Oświęcim/Auschwitz im Mittelpunkt. Auf der Basis ganz anderer Formen von Sinnlichkeit werden bestimmte Normierungen neu sichtbar und fragwürdig – sowohl in der Pädagogik der Gedenkstätte als auch im spezifisch-kunsttherapeutischen Umgang mit den taubstummen Jugendlichen: Sind nicht sie es, die Kinder und Jugendlichen, fragt Thomas Staroszynski, die der Pädagogik wie der Therapie ihren Auftrag erteilen? Und hören die Disziplinen – auch und gerade in ihren Bemühungen um Selbstlegitimation – gut genug hin? Susanne Bauernschmitt (Akademische Oberrätin für künstlerische Praxis, Kunstpädagogik und Kunstwissenschaft an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg) und Dr. Teresa Sansour (Vertretungsprofessorin für Inklusive Bildung an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) berichteten von ihrem gemeinsamen Projekt »unterwegs«, das sich an der Schnittstelle von Sonder- und Kunstpädagogik bewegt. Weitestmögliche Prozessoffenheit im bildnerischen Tun von Kindern mit Behinderung verknüpfen sie mit einem gezielten Sich-in-Beziehung-Setzen. Das schließt zum einen eine erhöhte Sensibilität für vor- oder nicht-sprachliche Phänomene ein, zum anderen verändert es den Blick auf das, was Beziehung heißen kann: Selbst Konflikte werden lesbar als spezifische Beziehungsangebote. Das pädagogisches Feld der Schule differenziert sich weiter aus: Neben Kunst- und Sonderpädagogik gilt es auch, den Bereich frühkindlicher Erziehung in den Blick zu nehmen. Dr. Christian Widdascheck (Professor für Elementare Ästhetische Bildung an der Alice-Salomon-Hochschule Berlin) entwarf dafür verschiedene Szenarien der Wechselwirkung, die zu einer Seite stets das (frühkindliche) Subjekt verorten, zur anderen Seite die Welt – als Gesamtzusammenhang der Wahrnehmungen –, das Medium – als jeweilige Vermittlung von Welt –, ein spezifisches Phänomen dieser Vermitteltheit oder ganz konkret ein Werk eigener bildnerischer Handlungen. Ästhetische Bildung zeichnet sich dann vor allem dadurch aus, dass sie alle Beteiligten darin unterstützt, den Raum dieser Wechselwirkungen nicht voreilig zu beschränken, sondern zu einem guten, möglichst förderlichen Maß von Eigenimpulsen und Rückmeldungen zu finden. Eine weitere Perspektive: die Schulpsychologie. Auch sie hat es nicht unbedingt einfach, an die Schulen zu kommen – trotz gegenlautender Beschlüsse der Kultusministerkonferenz. Dr. Susanne Liebmann-Wurmer (Lehrstuhlinhaberin für Kunstpädagogik an der Universität Erlangen-Nürnberg) rekapituliert ihren eigenen Werdegang zwischen Kunst, Kunstpädagogik und Schulpsychologie. Die häufig infrastrukturell schwierigen Arbeitsbedingungen begreift sie als Chance: Das Unfertige, Notdürftig-Improvisierte, Nicht-Etablierte enthält mitunter Freiräume, die andernfalls möglicherweise unsichtbar blieben. Eine solche »Logik des Trotzdem« speist sich für sie vor allem aus einer idealistischen Neugierde. Im »Spiegel seines Gestaltens« zeigt sich für den Menschen dann mehr als nur das, was sich verstehen lässt. Ganz konkret wird der Bedarf pädagogischer/psychologischer/therapeutischer Sensibilität beim Thema Angst – Angst in wie vor der Schule. Dr. Anna-Maria Schirmer (Kunstlehrerin am Goethe-Gymnasium Regensburg und Mitherausgeberin von Kunst+Unterricht) verwies auf die Zahlen aktueller Erhebungen, die, zumal in ihrer steigenden Tendenz, als alarmierend einzustufen sind. Jedoch gilt es nach ihr mit Bedacht zu unterscheiden, zwischen förderlichen und problematischen Dimensionen von Angst – auch wenn es im Einzelfall zumeist alles andere als einfach ist, gesunden Selbstschutz von gefährlichen Ausmaßen trennsicher zu unterscheiden. Dem korrespondieren die Einflüsse, denen Schülerinnen und Schüler im schulischen Kontext begegnen und denen sie über weite Strecken ausgesetzt sind: unzählige Vergleichs- und Optimierungsszenarien, die – auf das soziale Miteinander übertragen – rasch und mit systematischer Konsequenz Verlierer und Ausgeschlossene hervorbringen. Können Gelegenheiten ästhetischer Erfahrung hier nicht umso wertvollere Gegenkräfte mobilisieren, indem sie andere, nicht schlicht mess- und vergleichbare Parameter ins Feld führen?

»Warum müssen Probleme erst solange wachsen, um dann – und viel zu oft nur dann – behandelt werden zu können, wenn zuvor eine Diagnose und damit nicht selten eine Stigmatisierung erteilt wurde? Wo gibt es schon heute alternative Möglichkeiten für Angebote, die deutlich machen, dass und wie die soziale, dingliche, bildliche Lebenswelt gerade nicht in Vergleich- und Berechenbarkeiten aufgeht, sondern so viel mehr Luft zum Atmen und Ausstrecken bereithält?«, fragte Christine Mechler-Schönach zu Beginn der abschließenden Podiumsdiskussion, in der mit allen Referierenden die aktuellen Herausforderungen zusammengetragen wurden, wie sie für Kunsttherapie und Kunstpädagogik häufig unterschiedlich, aber selten ohne Berührungspunkte bestehen und geboten sind. Es ist beiden Disziplinen zu wünschen, dass sie sich weiter im Spiegel des jeweils anderen befragen und inspirieren, um ihre Experimente weiterzutreiben.

Beiträge der Gastgeber*innen

Kunsttherapie als Prävention im schulischen Kontext

Seit mehreren Jahren öffnen sich die Hochschulstudiengänge Künstlerische Therapien (HKT) der HfWU Nürtingen-Geislingen, als eine der bundesweit renommiertesten Bildungseinrichtungen im Bereich Kunsttherapie, pädagogischen Handlungsfeldern. Grund ist hierfür, kunsttherapeutisches Handeln als nachhaltigen Beitrag für präventiv-wirksame Gesundheitsförderung im schulischen Kontext stark zu machen, um die Entstehung von Krankheiten, die ein komplexes therapeutisches Vorgehen erfordern würden, zu verhindern.

Wie und wo jedoch die Potentiale der klinisch ausgerichteten Kunsttherapie in pädagogischen Handlungsfeldern eingesetzt werden können, bedarf aus hochschul- und bildungspolitischer Perspektive einer differenzierten Erforschung und Einbettung in pädagogische und therapeutische Diskurse.

Würde langfristig und nachhaltig kunsttherapeutisch-orientiertes Handeln an Schulen integriert, könnten nicht nur Kinder und Jugendliche von der kunsttherapeutischen Expertise profitieren, sondern auch Lehrende in den Bereichen Supervision und BurnOut-Prophylaxe.

Aus den Hochschulstudiengängen Künstlerische Therapien HKT sind im schulischen Kontext neben vielen kleineren zwei Pilot-Projekte hervorgegangen, die von Prof. Dr. Christine Mechler-Schönach über den von ihr gegründeten Arbeitskreis Kunsttherapie und Schule begleitet wurden:

- Das »KufE«-Projekt von Wolfgang Lang an der Weiherbachschule in Grötzingen.

- Das Projekt »Schulintegrierte Kunsttherapie« von Anita Gremmelspacher in der Stadt Nürtingen.

»Prävention und Gesundheitsförderung« gehören zu den Leitperspektiven des Bildungsplans 2016 in Baden-Württemberg:

Die darunter genannten Aspekte wie Selbstregulation, Ressourcenorientierung, wertschätzende Kommunikation, Lösungsorientierung und Beziehungsaufbau zählen zu den Kernkompetenzen von Kunsttherapeut*innen, die gerade in der Einzelbegleitung eines Kindes oder Jugendlichen durch die Arbeit am Bild deutlich in Erscheinung treten und bearbeitet werden können.

Welchen spezifischen Beitrag [1] könnte nun kunsttherapeutisches Handeln für die »Prävention und Gesundheitsförderung« im Zwischenraum von Schulpsychologie, Schulischer Sozialarbeit und Kunstpädagogik an Schulen leisten?

Aus diesen Fragen heraus entstand die Arbeitstagung »Kunsttherapie als Prävention im schulischen Kontext«, deren Beiträge als kurze Abstracts für den weiteren Diskurs zusammengestellt werden.

- Christine Mechler-Schönach als Kunsttherapeutin und Tobias Loemke als Kunstpädagoge beleuchten in ihren Beiträgen den Raum zwischen Kunsttherapie und Kunstpädagogik.

- Die Kunsttherapeutin Anita Gremmelspacher stellt ihr Konzept der Schulintegrierten Kunsttherapie vor. Stefanie Hole berichtet als Grundschullehrerin, wie sie in einem besonderen Projekt mit einer Kunsttherapeutin kooperiert.

- Thomas Staroszynski und Ewa Guziak geben in ihrem Beitrag Einblick in ein deutsch-polnisches Projekt, das sie mit Kindern mit Behinderungen in Auschwitz durchgeführt haben. Dabei fungieren Kunsttherapeut*innen als unterstützende Begleiter*innen bei den Bildungsprozessen der Kinder.

- Als Kunstpädagogin arbeitet Susanne Bauernschmitt seit etlichen Jahren mit der Sonderpädagogin Teresa Sansour in inklusiven Projekten zusammen, in denen auch schwierige Schüler*innen einen Raum erhalten.

- Anna-Maria Schirmer widmet sich dem Thema Angst, das leistungsfördernd, aber auch lähmend wirken kann und deswegen einer besonderen Aufmerksamkeit bedarf.

- Christian Widdascheck stellt die These auf, dass ästhetische Bildung grundsätzlich ein resilienzförderndes Potenzial beinhaltet.

- Thomas Schlereths Tagungsbericht in den BDK-Mitteilungen rundet die Beiträge ab.

Christine Mechler-Schönach und Tobias Loemke

Hochschulstudiengänge Künstlerische Therapien der HfWU Nürtingen-Geislingen HfWU Nürtingen-Geislingen

_______________________________

[1] Im Bereich Prävention und Gesundheitsförderung bietet die Pädagogische Hochschule Heidelberg einen eigenen B.A. Prävention und Gesundheitsförderung an. Orientiert an der Ottawa Charta der Weltgesundheitsorganisation sollen die Absolvent*innen in der Lage sein »gesundheitsförderliche Prozesse und Maßnahmen wissenschaftlich fundiert zu planen, durchzuführen und zu evaluieren« (B.A. Prävention und Gesundheitsförderung, PH Heidelberg, zuletzt aufgerufen am 8. Juni 2019). Trotz des Angebots an einer Pädagogischen Hochschule wird als Berufsperspektive dieser »Gesundheitsförderinnen und Gesundheitsförderer« nicht zuallererst der schulische Kontext genannt, sondern die Arbeit in »Betrieben, Krankenkassen«, gefolgt von »Bildungseinrichtungen, Kommunen oder […] Rehabilitations- und Pflegeeinrichtungen« (ebd.). Die Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd formuliert für ihren Bachelor »Gesundheitsförderung – Bachelor of Science« das Ziel, die »Absolventinnen und Absolventen […] [zu befähigen], Gesundheitsförderung, -erziehung und -prävention in Familie, Schule, Beruf und Freizeit zu gestalten« (B.A. Gesundheitsförderung, PH Schwäbisch-Gmünd, zuletzt aufgerufen am 5. Mai 2019).

Kunsttherapeutin und Erziehungswissenschaftlerin

Hochschulstudiengänge Künstlerische Therapien HKT der HfWU

Zur Bedeutung kunsttherapeutischer Angebote an Schulen

Anknüpfend an das erste Symposium »Kunsttherapie an Schulen« im Mai 2015 und an eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Praxisinitiativen, die von Absolvent*innen der HKT in Eigenregie ins Leben gerufen wurden, gilt unser Interesse weiterhin einer Öffentlichmachung der Chancen, der Bedeutung und Wirksamkeit von zusätzlichen kunsttherapeutischen Angeboten an Schulen.

In der im Studium der Kunsttherapie erworbenen Verschränkung von therapeutischen mit künstlerischen und pädagogischen Praxis- und Theoriekompetenzen entsteht eine besondere Befähigung, heilsame Potentiale der Bildenden Kunst im geschützten Raum einer therapeutischen Beziehung zur Entfaltung zu bringen. Solche Potentiale sind im kunsttherapeutischen Kontext vor allem die Chancen des Ausdrucks, des Erlebens, der Kommunikation, die über das gestalterische Werk und den Prozess zu Chancen des Verstehens - auch von inneren Dynamiken - einer Person führen können. Diese können in der kunsttherapeutischen Praxis an Schulen (oder auch Kitas) vor allem für jene Kinder und Jugendliche fruchtbar zum Tragen kommen, deren Entwicklung durch aktuelle Beeinträchtigungen (z.B. durch schwierige biografische Ereignisse, wie Trennung der Eltern, Erkrankungen, Verlusterfahrungen, Todesfälle,…) empfindlich gestört wird. In geschützten Räumen der kunsttherapeutischen Begegnung, in einer Atmosphäre jenseits von Leistungsdruck und Konkurrenz, besteht die Chance, Kinder und Jugendliche individuell bei der zeitnahen biografischen Verarbeitung von aktuellen schwierigen Ereignissen zu unterstützen, um damit trotz aller Störanfälligkeit kindlicher / jugendlicher Entwicklungsaufgaben Voraussetzungen für Bildung und Persönlichkeitsentwicklung zu schaffen. Ebenso richtet sich eine solche kunsttherapeutische Begleitung an Kinder und Jugendliche, deren Biografien durch bestimmte Risikofaktoren der Gefahr einer längerfristigen Beeinträchtigung bzw. Störung ausgesetzt sind. Insgesamt dient eine solche frühzeitige Unterstützung der Vorbeugung von Entwicklungsstörungen und der Verhinderung von psychischen Erkrankungen.

Ein biografisches und psychodynamisches sowie ein salutogenetisches Verständnis von Gesundheit und Krankheit bilden die Hintergrundfolien, um die Bedeutung einer frühzeitigen begleitenden kunsttherapeutischen Arbeit zu begründen und zu verstehen. Eine psychische Erkrankung entsteht nicht von heute auf morgen, sondern hat eine biografische Geschichte und oft ihren Ursprung im Kindesalter. Es gibt dementsprechend eine Grauzone zwischen Erkrankung und klinischer Diagnose: Kinder haben meist schon Symptome, bevor sie eine klinische Diagnose erhalten und zeigen sich mit diesen im schulischen Raum. Basis hierfür sind die Erkenntnisse aus wissenschaftlich fundierten Theorien zur gesunden psychosozialen Entwicklung. Ein psychodynamisches Verständnis einer solchen Entwicklung bildet auch die Grundlage unserer kunsttherapeutischen Interventionen.

»Theoretische Grundlagen für präventive Interventionen im Kindes- und Jugendalter finden sich in einer wissenschaftlich fundierten Theorie über die Ätiologie psychischer Erkrankungen sowie über die psychosoziale Entwicklung. Prävention im psychoanalytischen Verständnis fokussiert auf Interventionen, die eine ich-und sozialverträgliche Lösung und Integration entwicklungsspezifischer Konflikte ermöglichen. Konflikttoleranz und Konfliktfähigkeit, Affektwahrnehmung und Symbolisierungsfähigkeit fördern sowie eine realitätsbezogene Selbst- und Fremdwahrnehmung entwickeln. Sie korrigiert sich anbahnende maladaptive Muster und stellt die Therapie bereits verfestigter pathologischer Konfliktverarbeitungen mit Symptombildungen sicher.« (Burchartz 2007, 68)

Eine solche Sichtweise korrespondiert auch mit einem salutogenetischen Verständnis, das ich als Basis für die kunsttherapeutische Wirkweise sehe: Therapiebedürftige Störungen gehen auf unterschiedliche Ursachen zurück, aber auch und insbesondere auf die Balance zwischen Risiko- und Schutzfaktoren, also auf die vorhandenen Bewältigungsmöglichkeiten von auftretenden Belastungen, Konflikten und Krisen. Die Unterstützung dieser Bewältigungsfähigkeit, insbesondere durch die Aktivierung subjektiver (schöpferischer) Ressourcen und eine Sensibilität für die Wünsche hinter auffälligen Verhaltensweisen, ist eine der wichtigen Wirkmöglichkeiten kunsttherapeutischer Begleitung. Es gibt somit starke ethische und moralische Gründe, eine frühzeitige Unterstützung jenen Kindern und Jugendlichen anzubieten, die bei der Verarbeitung von Konflikten im Alleingang Schwierigkeiten haben. Dass es zudem auch ökonomische Gründe gibt, Erkrankungen gar nicht erst entstehen zu lassen, sei angemerkt und wäre im Grunde auch ein handfestes Argument für eine stärkere Beachtung der Prävention.

Es macht dabei viel Sinn, Prävention viel enger einzubinden in das Gesamtgefüge des Versorgungsgeschehens und der therapeutischen Arbeit, so wie es auch beispielsweise Hurrelmann u.a. (2014) vorschlagen. Denn jede Behandlung hat auch wiederum präventive Wirkung, und viele Bereiche insbesondere der sekundären und tertiären Prävention bei psychischen Erkrankungen reagieren bereits auf Risikofaktoren.

»Eine gesundheitspolitische Stärkung der Rolle von Prävention und Gesundheitsförderung ist nur im Rahmen eines umfassenden Konzepts der Sozial- und Gesellschaftspolitik zu verwirklichen. Dazu müssen neben dem Gesundheitssystem auch andere Politikbereiche wie Wirtschaft, Arbeit, Bildung, Wissenschaft, Umwelt, Städtebau, Verkehr und Verbraucherschutz berücksichtigt werden.« (Hurrlemann et al. 2014, 21)

Hier entstehen auch neue Chancen durch die Kooperation mit den Kolleg*innen der Fakultät Umwelt Gestaltung Therapie, mit denen uns auch das besondere Interesse an Nachhaltigkeit verbindet.

Bedarf

Es gibt in Schulen zunehmenden Bedarf an zusätzlicher Unterstützung. Gesellschaftliche Entwicklungen wie der Ausbau von Ganztagsschulen, die Bedeutung der inklusiven Pädagogik-Debatte und nicht zuletzt der Anstieg psychischer Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen verweisen auf einen wachsenden Bedarf an zusätzlichen Begleit- und Betreuungskapazitäten. In verschärfender Weise stellt die aktuelle Aufgabe der Integration von geflüchteten Menschen eine gesellschaftliche Herausforderung dar, die insbesondere in der alltäglichen Praxis an Schulen und Kindergärten spürbar zu merken ist. Das Inkrafttreten der gesetzlichen Bestimmungen zu den pädagogischen Fachkräften in Kindergärten, im Schuldienst und in der Stationären Jugendhilfe als zusätzliche Unterstützung trägt diesem Bedarf Rechnung. Diese gesetzlichen Bestimmungen erschweren jedoch den Zugang von Kunsttherapeut*innen, da unsere Profession in den Fachkräftekatalogen nicht aufscheint. Da unsere Profession Kunsttherapie aufgrund ihrer jungen Geschichte sich auch im pädagogischen und sozialen Kontext im Aufbau befindet und entsprechende Zugangsmöglichkeiten für Absolvent*innen erst geschaffen werden müssen, wäre ein erster Zugang über die Anerkennung als pädagogische Fachkräfte ein sehr wichtiger Schritt und von besonderer Dringlichkeit.

Literaturverzeichnis

Burchartz Arne (2007): Prävention und Rehabiltitation psychischer Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter. In: Hopf Hans, Windaus Eberhard (Hg) Lehrbuch der Psychotherapie für die Ausbildung zum Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten und für die ärztliche Weiterbildung. Band 5: Psychoanalytische und tiefenpsychologisch fundierte Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie. München: CIP-Medien

Hurrelmann Klaus / Klotz, Theodor / Haisch, Jochen (2014): Krankheitsprävention und Gesundheitsförderung. In: dies. (Hg) Lehrbuch Prävention und Gesundheitsförderung, 4.vollst.überarb. Auflage. Bern: Hans Huber

Kunstpädagoge

Hochschulstudiengänge Künstlerische Therapien HKT der HfWU

Berührungen und Unterscheidungen: Zwischen Kunstpädagogik und Kunsttherapie

Beginnt sich die Kunsttherapie pädagogischen Handlungsfeldern zu öffnen, erscheint es wichtig, die Handlungsweisen von Kunstpädagogik und Kunsttherapie zu konkretisieren, um sich Berührungspunkten, aber auch Unterscheidungsmöglichkeiten zu nähern. In beiden Berufsfeldern gibt es die Arbeit am und mit dem Bild, das sich zwischen dem begleiteten und dem begleitenden Menschen befindet. In beiden Bereichen werden Transformationsprozesse (vgl. Koller 2012) über die Arbeit am Bild angestrebt. Blicken Menschen auf ihre künstlerische Praxis zurück, kann man staunen, wie das Einlassen auf eigene Bilder zu einem tiefgreifenden, inneren Formungsprozess führt (vgl. Loemke 2019, 258 ff.) und wie Implizites oder handlungsleitende Orientierungen (Bohnsack 2011, 17) den künstlerischen Prozess beeinflussen (vgl. Loemke 2019, 309 ff., 321 ff.). Im Bild tritt einem entgegen, welche Erfahrungen man gemacht hat, von was man sich lösen will, was man anstrebt oder schlicht, worauf man (noch) keine Antwort gefunden hat. Die Arbeit am Bild bildet. Die reibende Auseinandersetzung mit dem eigenen Bild, aber auch den Bildern der anderen ermöglicht Bildungsprozesse.

Kunsttherapeutisches Handeln unterscheidet sich vom kunstpädagogischen in Rahmung und Auftrag. Wenden sich Kunsttherapeut*innen zumeist im Einzelsetting oder in Kleingruppen unterstützungsbedürftigen Menschen in Krisensituationen zu, sind Kunstpädagog*innen mit deutlich größeren Gruppen konfrontiert. Die ihnen anvertrauten Menschen werden als so stabil angesehen, dass sie aufnahmefähig sind für Neues. Auf diese Weise erbrachte Leistungen erfahren Wertschätzung, werden aber auch gewertet, um gleichwertig gegenüber anderen Leistungen anerkannt werden zu können. Ergebnisse kunsttherapeutischen Handelns erhalten ebenfalls Wertschätzung, ohne je gewertet zu werden. Im stillen, abwartenden und geschützten Beziehungsrahmen des kunsttherapeutischen Settings können individuelle und sehr persönliche Themen bearbeitet werden. Der Auftrag der Kunstpädagogik ist anders. Kunstpädagog*innen unterstützen die zu begleitenden Menschen in ihrer Öffnung auf Welt, muten ihnen Fremdes und Unbekanntes zu.

Manchen Schüler*innen wird das Zumuten mit dem Unbekannten in den verschiedenen Fächern zu viel, weil es den eigentlichen Themen im Weg zu stehen scheint. Sie können dann den Bezug zum Lernen verlieren und sehen keinen Sinn mehr in all den Aufgaben, denen sie sich stellen müssen. Helga Kämpf-Jansen entwickelte deswegen ein kunstpädagogisches Konzept, über das sie Kinder und Jugendliche, aber auch Studierende mit ihren Fragen und Anliegen in Kontakt zu bringen versucht (vgl. Kämpf-Jansen 2012, 274), um von dort ein individuelles Lernfeld zu eröffnen. Dieses Konzept, das sie »Ästhetische Forschung. Wege durch Alltag, Kunst und Wissenschaft« nennt, wurde seither von vielen Kunstpädagog*innen weiterentwickelt. Es ist ein forschendes Vorgehen, das auf den menschlichen Modi der Wahrnehmung im alltäglichen Leben basiert und junge Menschen dazu ermutigt, sich von dort zu anderen Forscher*innen in Kunst und Wissenschaft in Beziehung zu setzen. Die Wege, die dabei gegangen werden, werden zu Erfahrungen, die bedeutsame Bildungsprozesse auslösen können. Sie fordert »Sinnhaftes gegen unsinnig Verordnetes« (Kämpf-Jansen 2012, 274) und konstatiert: »Alles kann Gegenstand oder Anlass ästhetischer Forschung sein« (ebd.). Öffnen sich Menschen in pädagogischen Kontexten ihren Sinnen und Fragen (vgl. ebd.), müssen ihre ästhetischen Forschungsprozesse persönlich werden. Dieses Vorgehen kann gerade im Hochschulkontext intensiv werden. »Im Ausloten eigener Zugänge und Positionierungen werden«, so Helga Kämpf-Jansen, »persönliche Grenzen erweitert bis hin zu tiefgreifenden Grenzerfahrungen, die immer dann gegeben sind, wenn einzelne sich z.B. einer besonderen ästhetischen Erfahrung, den ›Selbstversuchen‹ u.ä. aussetzen« (ebd., 276 f.).

Sich auf das einzulassen, was man als sinnvoll erachtet und einen Bezug zur persönlichen Lebenswelt aufweist, konfrontiert einen mit sich selbst. Widerständiges kann dann genauso hervortreten wie Orientierungslosigkeit, Unsicherheit oder Schweres. Im Zuwenden auf das Sinnhafte gibt es kein Entweichen. Verantwortung für sich und das zu übernehmen, was einen um- und antreibt, wird notwendig. Diese Qualität eines offenen Denk- und Handlungsraums zu halten, ist für Kunstpädagog*innen keine einfache Aufgabe. Sie benötigen eine konzentrierte Haltung. Zugleich müssen sie zurücktreten, damit die anderen stark und eigeninitiativ werden können. In diesen Phasen kommt es zu Bildungsprozessen, die therapeutischen Prozessen nicht unähnlich sind. So lässt sich gut nachvollziehen, dass in der Öffnung der Kunsttherapie auf pädagogische Handlungsfelder das Konzept der Ästhetischen Forschung Helga Kämpf-Jansens auf breite Resonanz gestoßen ist.

Ein Wissen um die eigenen Grenzen ist für Kunstpädagog*innen in solchen offenen Lehrformaten wichtig, weil diese Prozesse junge Menschen berühren können, immerhin lassen sie sich auf Sinnhaftes und nicht unsinnig Verordnetes ein (vgl. Kämpf-Jansen 2012, 274). Nun haben Schulen einen Bildungs- und Erziehungsauftrag und Kunstpädagog*innen können aufgrund der Gruppengröße und der schulischen Zeitstruktur den ihnen anvertrauten Menschen nicht so viel Aufmerksamkeit zukommen lassen, wie das manchmal notwendig wäre. Benötigen Kinder oder Jugendliche mehr Aufmerksamkeit, kann eine zusätzlich angebotene, kunsttherapeutisch-orientierte Einzelförderung hilfreich wirken (vgl. Beiträge von Anita Gremmelspacher und Stefanie Hole).

Im Gegensatz zu Kunsttherapeut*innen erreichen Kunstpädagog*innen über ihre Profession alle Kinder und Jugendliche in den verschiedenen Schularten. Das Fach Kunst ermöglicht den Schüler*innen, sich behutsam ein Bild vom Wahrgenommenen bzw. Erfahrenen zu machen, es in Worte zu fassen und mit anderen zu teilen. Dabei kann die Kunstpädagogik wie die Kunsttherapie die Identitäts- sowie Persönlichkeitsbildung der Schüler*innen fördern und ressourcenorientiert arbeiten. Kurze Einzelgespräche zwischen Kunstlehrer*innen und Schüler*innen sind immer möglich. Diese Qualitäten des Fachs verantwortungsvoll und selbstbewusst anzunehmen, stellt eine große Chance für gelingendes pädagogisches Handeln an Schulen dar.

Zwischen kunstpädagogischen und kunsttherapeutischen Handlungsfeldern gibt es noch eine weitere Differenz, die für das Forschungsfeld »Kunsttherapie und Schule« relevant erscheint: Im Studium der Kunsttherapie wird zwischen Kunstpraxis und Selbsterfahrung unterschieden. In kunstpädagogischen Bildungsprozessen an Schulen und Universitäten gibt es diese Trennung nicht. Dass die Kunsttherapie hier unterscheidet, ist aus kunstpädagogischer Perspektive irritierend, weil gelingende künstlerische Bildungsprozesse in der Kontaktaufnahme mit dem Noch-Nicht-Bekannten und dem darauffolgenden distanzierenden, gestalterischen Antworten immer auch Selbsterfahrungsprozesse sind. Zugleich ermöglicht diese Unterscheidung in der Kunsttherapie die Fokussierung auf einen Kompetenzerwerb im Formal-Ästhetischen sowie Konzeptuellen und eine differenzierte Reflexion der eigenen Erfahrung. Damit kann sich ein Spannungsfeld lösen, das im kunstpädagogischen Handeln dann auftreten kann, wenn die fördernde Unterstützung des Einzelnen in Konflikt zu künstlerischen Qualitätsvorstellungen gerät (vgl. Loemke 2019, 231).

Überlegenswert wäre aus kunstpädagogischer Perspektive, die Möglichkeiten des eigenen Fachs weiter zu denken und über die Expertise von Kunsttherapeut*innen zu bereichern, aber auch querzudenken. So könnte ein vertieftes Wissen um psychodynamische Prozesse, die in Bildgestaltungen anschaulich werden oder in ästhetischen Forschungsprozessen auftreten, Kunstpädagog*innen darin unterstützen, bessere Antworten auf drängende Probleme der ihnen anvertrauten jungen Menschen zu finden. Wie angehende Kunsttherapeut*innen müssten Kunstpädagog*innen in differenzierten Selbstreflexionen geschult werden, um Übertragungsmechanismen überhaupt wahrnehmen zu können und schwierige Gruppendynamiken in Klassenverbänden neu verstehen zu lernen. Genauso notwendig erscheint es mir, von Pädagog*innen als herausfordernd erlebte Bildungsprozesse der Schüler*innen in (kunst-)therapeutisch-orientierten Supervisionen zu reflektieren.

Die Berührungen zwischen kunstpädagogischem und kunsttherapeutischem Handeln sind vielfältig. Um die Bildung der Schüler*innen optimal unterstützen zu können, braucht es Impulse von innen, also aus der Institution Schule heraus, und unterstützende Ergänzungen von außen, wie sie beispielsweise durch kunsttherapeutisch-orientiertes Handeln möglich wären.

Literatur

Bohnsack, Ralf (2011). Qualitative Bild- und Videointerpretation. Die dokumentarische Methode. 2. Durchgesehene und aktualisierte Auflage. UTB Budrich: Opladen, Stuttgart.

Kämpf-Jansen, Helga (2012): Ästhetische Forschung. Wege durch Alltag, Kunst und Wissenschaft. Zu einem innovativen Konzept ästhetischer Bildung (3. Auflage). Tectum: Baden-Baden.

Koller, Hans-Christoph (2012): Bildung anders denken. Einführung in die Theorie transformatorischer Bildungsprozesse. Kohlhammer: Stuttgart

Loemke, Tobias (2019): Innehalten beim Begleiten künstlerischer Prozesse. Handlungsleitende Orientierungen im Ausbreiten von Artefakten und Erzählen von Ereignissen. FAU University Press: Erlangen.

Diplom Kunsttherapeutin (FH)

Schulintegrierte Kunsttherapie

Das Konzept der Schulintegrierten Kunsttherapie wurde 2007 von Dipl.-Kunsttherapeutin Anita Gremmelspacher zunächst an einer Schule in Nürtingen eingeführt. Nach jahrelanger, erfolgreicher Erprobung wurde es 2015 auf weitere Schulen ausgeweitet. Die Schulintegrierte Kunsttherapie ist als Ergänzung zur bestehenden Schulsozialarbeit an den einzelnen Schulen zu verstehen. Ausgehend von den vier Kernaufgaben der Schulsozialarbeit (Einzelfallhilfe, sozialpädagogische Gruppenangebote, offene Angebote und Gremienarbeit) wurden durch die schulintegrierte Kunsttherapie therapeutische Methoden und Kompetenzen implementiert, um die Möglichkeiten kunsttherapeutischer Intervention zur Unterstützung von Schüler*innen bekannt und zugänglich zu machen. Einerseits wurde ein gemeinsames Präventionsprogramm mit sozialpädagogischen und kunsttherapeutischen Elementen in der Grundschule als Kernbaustein des Kooperationsmodels im Schulalltag installiert, bei dem auch die jeweiligen Lehrer*innen aktiv mitwirken. Zum anderen wird im sozialpädagogischen Arbeitsalltag durch die Implementierung therapeutischer Profession ein multiprofessioneller Blick auf Schüler*innen und deren Bedürfnisse geworfen und im Einzelfall ein interdisziplinäres Arbeiten in Beratung und Intervention möglich. Die Erfahrung zeigt, dass gerade die Institution Schule dadurch hervorragend ergänzt und bereichert werden kann:

Während in der Schul- und Sozialpädagogik an Grundschulen ein umfassender Blick auf den Alltag der Kinder geworfen wird, bezieht sich die Kunsttherapie eher auf individuelle Themen der einzelnen Schüler*innen bzgl. deren persönlichen und emotionalen Anliegen. Wo Schulsozialarbeit gerade in Krisensituationen von Schüler*innen an Handlungsgrenzen stößt (z.B. bei sich selbstverletzenden Kindern, traumatisierten Kindern, verhaltensauffälligen Kindern) kann (Kunst)therapie direkt ansetzen und handeln, während Schulsozialarbeit wiederum den Raum zur Organisation und Weitervermittlung des Einzelfalls öffnet. Die beiden Fachbereiche arbeiten also als Tandem Hand in Hand. Die Verankerung im pädagogischen Konzept der Schule in Form des kunsttherapeutischen Konzepts mit unterrichtsergänzenden und unterrichtsbegleitenden Bausteinen ist wichtig, um eine Kontinuität und Planungssicherheit zu gewährleisten. Das Konzept sieht vor, dass sowohl Schulische Sozialarbeit (SSA) wie auch die Schulintegrierte Kunsttherapie (SKT) ihren bisherigen Schwerpunkt von der reinen Krisenintervention und »Feuerwehrfunktion« hin zur Prävention erweitern. Kernbausteine der Schulintegrierten Kunsttherapie sind das Präventionsprogramm und die Einzelförderung. Das Präventionsprogramm ist ein fester Bestandteil des Unterrichts und ist in allen Klassenstufen mit einzelnen Modulen verankert. Hierbei ist die enge Zusammenarbeit von Lehrer*innen, Schulischer Sozialarbeit und Kunsttherapie eine Grundvoraussetzung. Das Präventionsprogramm stellt inhaltlich kein festes Programm dar, sondern orientiert sich am Bedürfnis der Schüler*innen einer Klasse. Unter Beteiligung der Kinder werden Themen gewählt, die dann über ein halbes Jahr in wöchentlich rotierenden Einheiten in Kleingruppen (Schulische Sozialarbeit, Schulintegrierte Kunsttherapie, Lehrer*in) bearbeitet werden. Themen können z.B. sein: Gefühle, Kinderrechte, ICH und die Anderen, etc.

Durch die frühe Vermittlung präventiv/therapeutischer Methoden zur Selbstregulierung sollen alle Schüler*innen in ihrer Resilienz gefördert werden. Gleichzeitig soll besonders Schüler*innen mit herausforderndem Verhalten auf diese Weise frühzeitig Hilfe zuteilwerden, ohne dass sich erst ein pathologisches Verhalten manifestiert. Gerade Schüler*innen mit Schwierigkeiten sich verbal zu äußern, kann hier über den non-verbalen Zugang Selbstwertgefühl und Selbstwirksamkeit erlebbar gemacht werden. Das Implementieren therapeutischer Fachlichkeit im Tandem zur sozialen Arbeit erlaubt schon in den frühsten Stadien ein Erkennen von Fehlentwicklungen und niederschwelliges Intervenieren direkt am Lebensort Schule. Der Übergang zu externen, längerfristigen Therapien und Beratungen kann auf diese Weise (in Zusammenarbeit mit den Eltern) effizienter und nachhaltiger (an)gebahnt werden.

Neben dem Präventionsprogramm und den Projekten an einzelnen Schulen gibt es zusätzlich den Kernbereich der Kunsttherapie, die Einzelförderung. Hier können sich Kinder im Einzelsetting mit persönlicheren Themen auseinandersetzen, die sie beschäftigen und die ihnen Probleme bereiten. Meist finden die Kinder über das Präventionsprogramm den Weg in die Einzelförderung. Teilweise gibt es aber auch eine Empfehlung durch die Schulsozialarbeit oder durch Lehrer*innen, die einen kunsttherapeutischen Bedarf bei einem Kind sehen. Es folgt dann die Rücksprache mit dem Kind und den Eltern, um die kunsttherapeutische Hilfe anzubahnen. Die Einzelförderung ist keine Therapie - sondern eine Entwicklungsförderung- und -begleitung, die dem jeweiligen Kind helfen soll, Unverarbeitetes zu verarbeiten und Erlebtes einzusortieren. Manchmal geht es auch darum, dem eigenen Verhalten auf die Spur zu kommen, wenn dieses immer wieder zu Konflikten führt. Die Einzelförderung findet nur mit dem Einverständnis des Kindes und dessen Eltern statt. Themen, die bearbeitet werden, sind völlig unterschiedlich: Tod eines nahen Verwandten, Trauer um ein Haustier, Trennung der Eltern, Selbstwertprobleme, Gefühle, die nicht gut reguliert werden können, ständige Verwicklung in Streit (auf dem Pausenhof), destruktives Verhalten, ständige Wut im Bauch, Angst beim Einschlafen, etc.), alles Dinge, die einen nicht zum Lernen kommen lassen und den Kopf voll machen.

Ziel ist es in akuten Situationen schnell zu intervenieren und zu stabilisieren, während Schulsozialarbeiter*innen gegebenenfalls parallel nach externer Anbindung/ Hilfe suchen. Die Wartezeit auf Therapieplätze liegt erfahrungsgemäß bei ca. einem Jahr und so ermöglicht es die kunsttherapeutische Einzelförderung in einigen Fällen auch eine Übergangsbegleitung zu schaffen und das Kind in einer akuten Situation aufzufangen. Oft kristallisiert sich auch heraus, dass eine kurzfristige Intervention helfen kann das Problem zeitnah zu lösen, ohne eine längerfristige Therapie ansetzen zu müssen.