Kunsttherapie (M.A.)

Masterstudiengang für absolvierte Kunsttherapeut*innen mit B.A.

Der Masterstudiengang richtet sich an Kunsttherapeut*innen, die bereits einen Bachelor in Kunsttherapie haben. Er ist konsekutiv sowie anwendungsorientiert ausgerichtet und als Projektstudium konzipiert. In seiner Struktur zielt er auf eine künstlerische und wissenschaftliche Doppelqualifikation, die den besonderen Anforderungen an eine fundierte kunsttherapeutische Tätigkeit in bestehenden und künftigen Arbeitsfeldern entspricht.

Weshalb den Master Kunsttherapie studieren?

Der Abschluss Master Kunsttherapie ist die Vorraussetzung international kunsttherapeutisch zu Arbeiten z.B. in Großbritannien, den USA, etc.

Eigenes Praxisprojekt zur Profilbildung als Kunsttherapeut*in

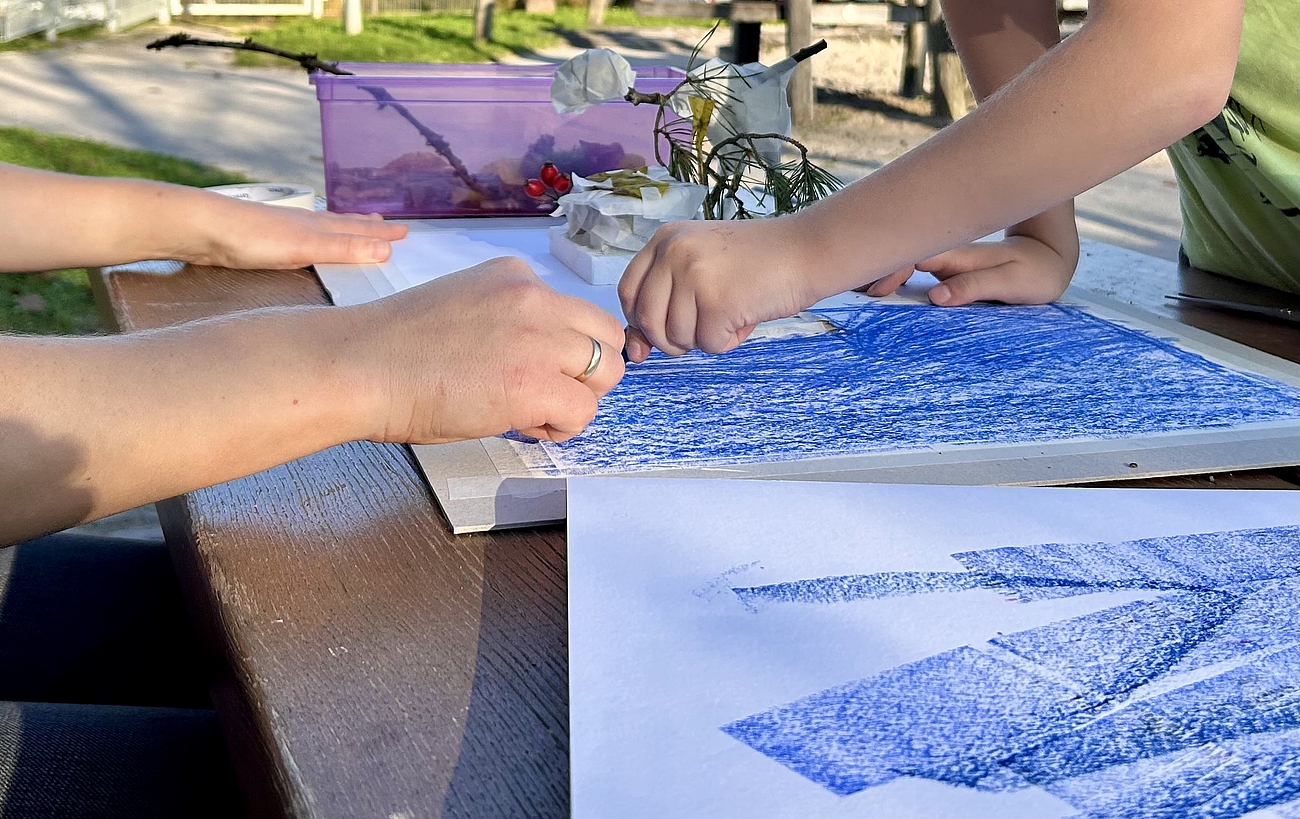

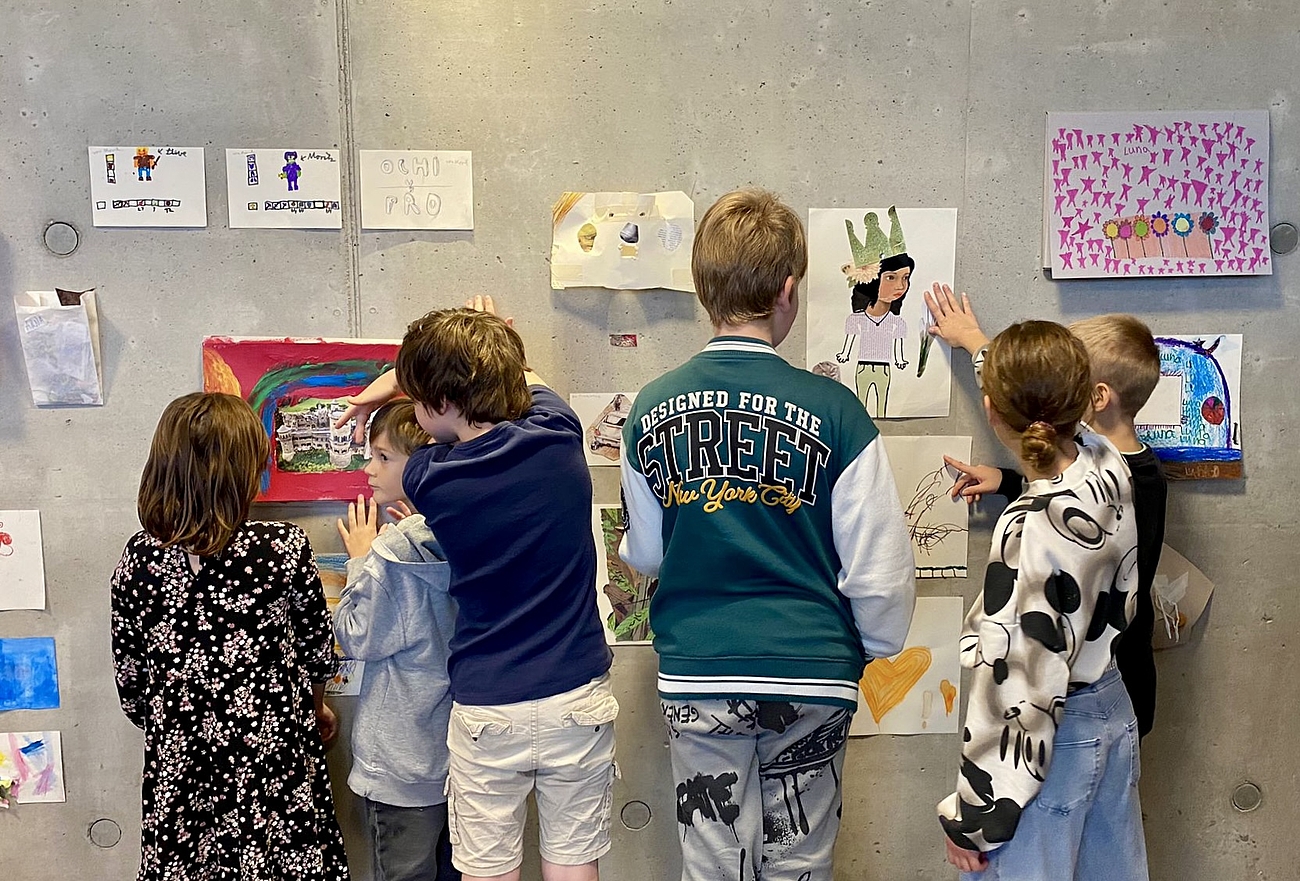

Das Studium beinhaltet ein Praxisprojekt, das jede*r Studierende durchführt. Es dient als zentrales Lernfeld und ist in die sogenannte Lehrforschungswerkstatt eingebunden. Dort werden die Studierenden konstruktiv begleitet, ihr eigenes Praxisprojekt methodisch zu konzipieren, umzusetzen und zu evaluieren. Das Praxisprojekt im Masterstudiengang unterstützt die Profilbildung der Kunsttherapeut*innen und ermöglicht ihnen, sich ein eigenes Arbeitsfeld schrittweise zu erschließen.

Selbständiges und eigenverantwortliches Handeln

Für ein erfolgreiches Bestehen des Studiengangs sind im besonderen Maß Eigenständigkeit, Engagement und die Bereitschaft zum intensiven Austausch mit Kommiliton*innen und Professor*innen nötig.

Arbeit in Kleingruppen für eine nachhaltige Bildung

Im Masterstudiengang Kunsttherapie stehen 12 Studienplätze pro Jahrgang zur Verfügung. Jede*r Studierende erhält einen eigenen Atelierplatz.

Lehre

Räumlichkeiten

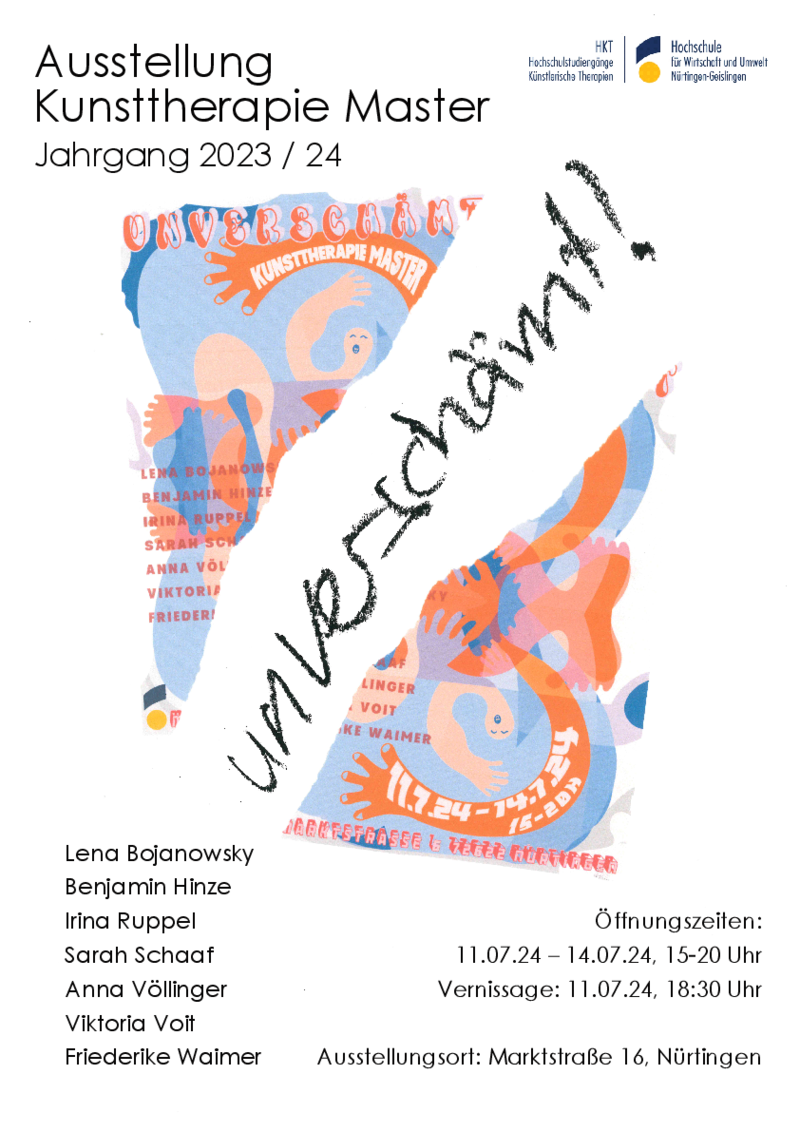

Master-Räume in der Marktstraße 16

Die Räumlichkeiten für den Master Kunsttherapie befinden sich seit Sommersemester 2018 in der Marktstraße 16, im historischen Gebäude der ehemaligen Nürtinger Lateinschule, direkt im Herzen der Altstadt. In dieser ehemaligen Lateinschule wurden so bedeutende Persönlichkeiten wie Friedrich Hölderlin und Friedrich Schelling unterrichtet.

In diesem Gebäudes sind sowohl Seminarräume als auch Atelierräume untergebracht. Jedem Studierenden im Master Kunsttherapie steht in den ersten beiden Semestern ein heller, lichtdurchfluteter Atelierplatz im Erdgeschoss des Gebäudes zur Verfügung. Im Obergeschoss befinden sich die beiden Seminarräume.

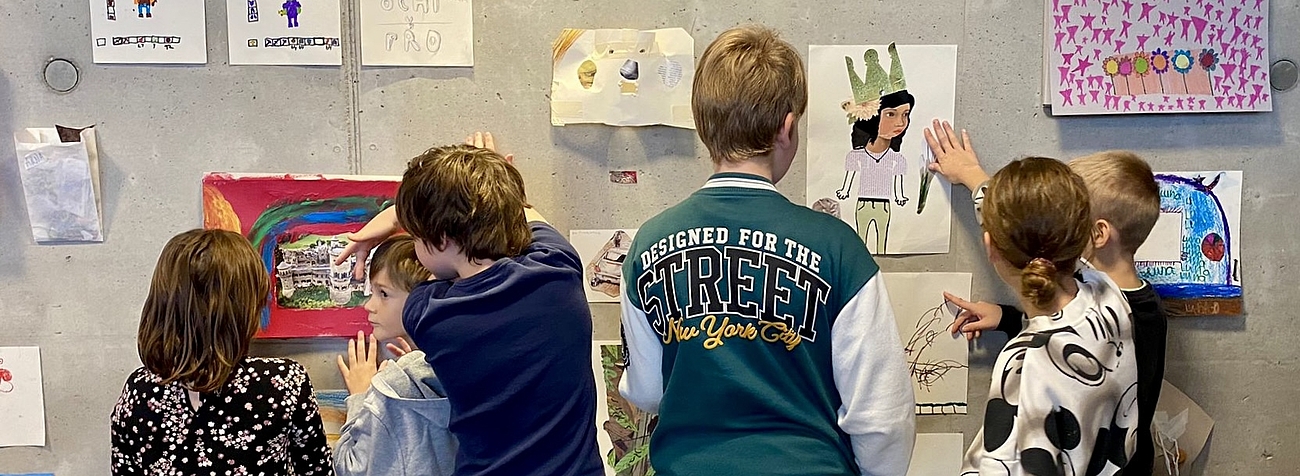

Lehrprojekte

"Innen/ außen - drinnen und draußen (nicht allein)"

Kinderzentrum Maulbronn, 28.10. – 31.10.2024

Kinderzentrum Maulbronn, 30./31.10. und 02./03.11.2023

Klinik Sonnenhof, Ganterschwil, 06.-14.10.2022

Klinik Sonnenhof, 10/2019

Klinik Sonnenhof, 05. - 14.10.2017

Exkursionen

2024 Sammlung Prinzhorn und SRH Hochschule Heidelberg / Musiktherapie

2023 Akademie der Bildenden Künste München