Aktuelle Masterprojekte

LOM® bei Erwachsenen mit einer intellektuellen Behinderung – eine explorative Einzelfallstudie über die Möglichkeiten und Grenzen der Anwendung des Lösungsorientierten Malens nach Bettina Egger und Jörg Merz bei Erwachsenen mit einer intellektuellen Behinderung

von Irina Ruppel

Lösungsorientiertes Malen (LOM®) ist eine spezielle Methode der Kunsttherapie, entwickelt von Bettina Egger und Jörg Merz in den 1980er Jahren. Diese zielt primär auf die Reduktion emotionaler Belastungen. LOM® kann bei Menschen nahezu jeden Alters, in Einzel- oder Kleingruppenarbeit, im ambulanten sowie klinischen Setting, angewendet werden (Egger & Merz, 2013).

Der Einsatz von LOM® bei Menschen mit intellektueller Behinderung ist bislang nur wenig erforscht und beschrieben. Im Rahmen des Masterprojektes wurde in einer explorativen Einzelfallstudie mit zwei erwachsenen Personen mit intellektueller Behinderung (n=2) die Methode erprobt und hinsichtlich ihrer Machbarkeit untersucht. Die Datenerhebung erfolgte mittels eines halbstrukturierten Beobachtungsbogens sowie des standardisierten LOM®-Protokolls. Die Auswertung erfolgte anhand der Qualitativen Inhaltsanalyse nach P. Mayring.

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass LOM® bei Erwachsenen mit intellektueller Behinderung anwendbar ist, jedoch eine Anpassung der Methode an die spezifischen Bedürfnisse dieser Personengruppe erforderlich ist.

Das Masterprojekt wurde in Zusammenarbeit mit den Freiwilligen des offenen inklusiven Kunstateliers „ideenreICH“ durchgeführt.

Masterthesis:

LOM® bei Erwachsenen mit einer intellektuellen Behinderung – eine explorative Einzelfallstudie über die Möglichkeiten und Grenzen der Anwendung des Lösungsorientierten Malens nach Bettina Egger und Jörg Merz bei Erwachsenen mit einer intellektuellen Behinderung

Betreuerinnen: Prof. Dr. Constanze Schulze-Stampa, Simone Riner

Kunstateliers als besonderer Ort künstlerischen Schaffens – eine explorative Studie zur Entwicklungsgeschichte und Professionalisierung der Atelierleitung im AZURIT Seniorenzentrum Laaberg in Tann-Eiberg

Kunstateliers sind auch therapeutisch wertvolle Orte für vielfältige Begegnungen mit, durch und bezogen auf Kunst. Damit tragen sie zur psychosozialen Gesundheit speziell von Menschen mit Psychiatrieerfahrung sowie mit (kognitiven) Beeinträchtigungen bei. Hier können sie sich als kreativ, selbstwirksam und sozial eingebunden erfahren und entfalten.

Die Rolle der Atelierleitung und deren Qualitäts- und Tätigkeitsprofil ist kaum erforscht. Dies untersucht die vorliegende explorative Einzelfallstudie mittels eines leitfadengestützten narrativen Interviews im Zusammenhang mit der Entwicklungsgeschichte des Ateliers im AZURIT Seniorenzentrum Laaberg in Tann-Eiberg. Die Auswertung erfolgte qualitativ anhand der fokussierten Interviewanalyse nach Kuckartz und Rädiker. Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl die Persönlichkeit und Bedürfnisse der Senior:innen und Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung als auch die humanistische Grundhaltung, der nicht-direktive, kunst- und kommunikationszentrierte Leitungsansatz und die dialogisch-freundschaftliche Beziehungsgestaltung des Atelierleiters das Kunstatelier formen. Ausstellungen und die Identifikation als Künstler*in mancher Heimbewohner:innen sind zentral. Zu den wesentlichen Basiskompetenzen des Atelierleiters gehören vor allem: differenziertes Beobachten, Empathie, Reflexions-, Organisations- und besonders nonverbale Kommunikationsfähigkeiten sowie künstlerische Kompetenzen. Das Aufgaben- und Wirkungsfeld des Atelierleiters verortet sich damit im Spannungsfeld von Kunstschaffen, Therapie, (Heil-)Pädagogik und Pflege. Die Ergebnisse unterstreichen den hohen Bedarf die Professionalisierung von Atelierleiterinnen und Atelierleitern zu untersuchen.

Masterthesis:

Kunstateliers als besonderer Ort künstlerischen Schaffens – eine explorative Studie zur Entwicklungsgeschichte und Professionalisierung der Atelierleitung im AZURIT Seniorenzentrum Laaberg in Tann-Eiberg

Betreuerinnen: Prof. Dr. Constanze Schulze-Stampa und Prof.in Dr. rer. soc. Christiane Ganter-Argast

Das, was (zurück)bleibt. Untersuchung zum Zurücklassen kunsttherapeutischer Werke nach Beendigung einer teil- und stationären Psychotherapie

von Sarah Schaaf

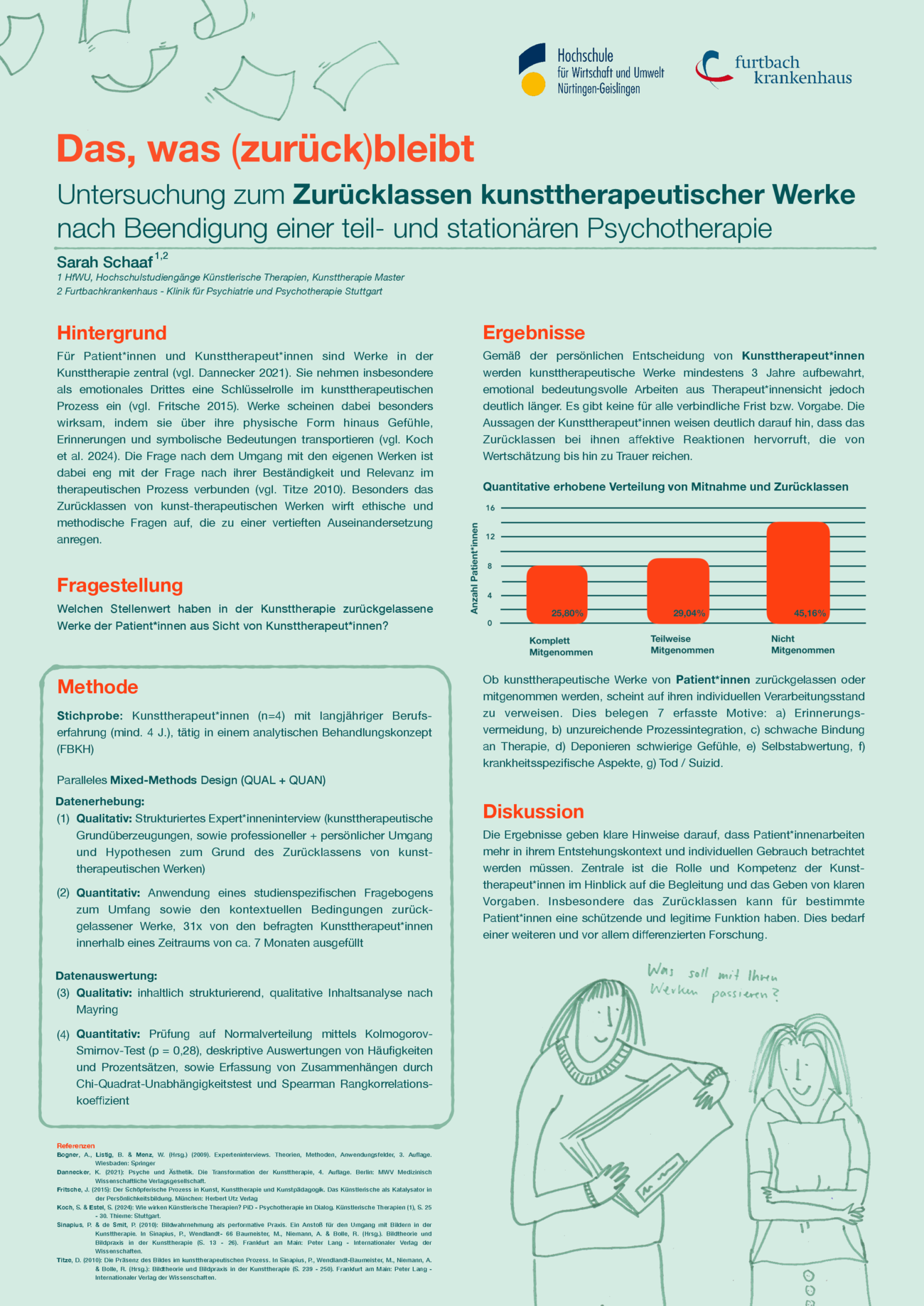

Für Patient*innen und Kunsttherapeut*innen sind die Werke in der Kunsttherapie zentral. Werke scheinen dabei besonders wirksam, indem sie über ihre physische Form hinaus Gefühle, Erinnerungen und symbolische Bedeutungen transportieren. Die Entscheidung von Patient*innen, ihre Werke mitzunehmen oder zurückzulassen, wirft methodische und ethische Fragen auf und ist bislang wenig erforscht.

Im Rahmen dieser Mixed-Methods-Studie (QUAL + QUAN) wurden Kunsttherapeut*innen mit langjähriger (mind. 4 J.) Berufserfahrung befragt (n=4). Die Datenerhebung erfolgte durch strukturierte Expert*inneninterviews sowie einem studienspezifisch entwickelten und pilotierten Fragebogens über einen Zeitraum von 7 Monaten. Die Auswertung erfolgte anhand der qualitativen Inhaltsanalyse (nach Mayring) sowie deskriptiver Analysen von Häufigkeiten und Zusammenhängen durch Chi-Quadrat-Unabhängigkeitstest und Spearman-Rangkorrelations- koeffizient.

Patient*innen hinterlassen kunsttherapeutische Werke aus sieben zentralen Motiven: Erinnerungsvermeidung, unzureichende Prozessintegration, schwache Bindung an Therapie, Deponieren schwieriger Gefühle, Selbstabwertung, krankheitsspezifische Aspekte sowie Tod/ Suizid. Kunsttherapeut*innen bewahren Werke mind. drei Jahre auf, emotional bedeutsame Arbeiten jedoch deutlich länger. Das Zurücklassen kann bei Kunsttherapeut*innen affektive Reaktionen hervorrufen, die von Wertschätzung bis hin zu Trauer reichen. Die quantitative Auswertung zeigt, dass 45,16 % der kunsttherapeutischen Werke zurückgelassen werden.

Die Ergebnisse geben Hinweise darauf, dass Patient*innenarbeiten auch in ihrem Entstehungskontext mehr untersucht werden müssen. Dazu gehört auch die zentrale Rolle der Kunsttherapeut*innen und wie sie u.a. Interventionsangebote machen. Insbesondere das Zurücklassen kann für Patient*innen eine schützende und legitime Funktion haben, was weiterer Forschung bedarf.

Die Untersuchung wurde durchgeführt im Furtbachkrankenhaus Stuttgart - Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie.

Masterthesis:

Das, was (zurück)bleibt. Untersuchung zum Zurücklassen kunsttherapeutischer Werke nach Beendigung einer teil- und stationären Psychotherapie

Betreuerinnen: Prof. Dr. rer. soc. Christiane Ganter-Argast und Prof. Dr. Constanze Schulze-Stampa

Jahrgang 2022-2023

UNBESTIMMTHEITSORT ATELIER?

von Hannah Lorenzer

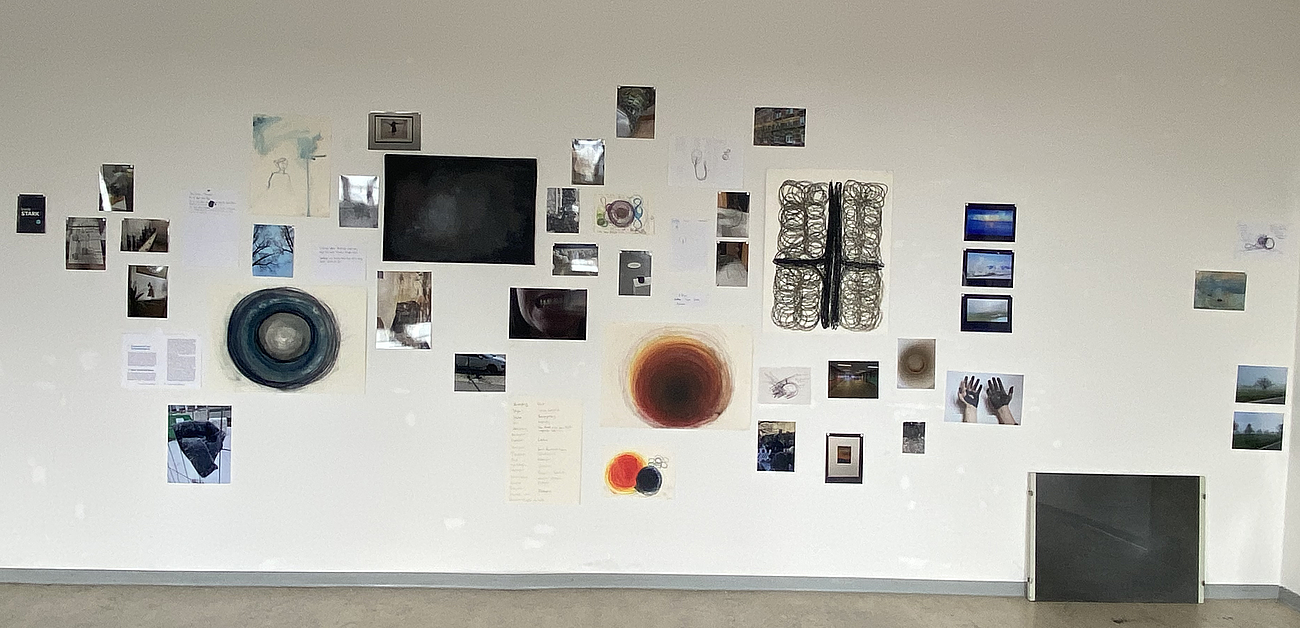

In den vergangenen 3 Semestern habe ich mich mit meiner Kunst — und nun auch mit Blick auf meine Thesis — einem Gefühl der Ungewissheit zugewendet. In unterschiedlichen Bereichen und Facetten begegnet mir ein Gefühl der — sei es — persönlichen Unsicherheit oder dem diffusen Unbehagen einer ganzen Generation; In der Masterthesis möchte ich — mit dem Begriff der Unbestimmtheitsstelle als Leitgedanke — Qualitäten des Unbestimmten nachgehen und den Wert der Unbestimmtheit auf die künstlerisch-therapeutische Praxis beziehen. Häufig steht ein methodenorientiertes Arbeiten im Fokus der Kunsttherapie — ich möchte dieser Haltung die offene, unbestimmte Atelierarbeit zur Seite stellen und aufzeigen, was wir gewinnen, wenn wir Nichtwissen, Widersprüchlichem oder Plurivalenzen Raum geben. Ich interessiere mich in diesem Zusammenhang für Räume, die ihre Funktion verloren oder keine ersichtliche Funktion haben. Die Abbildungen zeigen Fotografien, die im Rahmen des künstlerischen Begleitprozesses entstanden sind.

Persönliche Krisen - eine künstlerische Forschung

von Eva Claire Gekeler

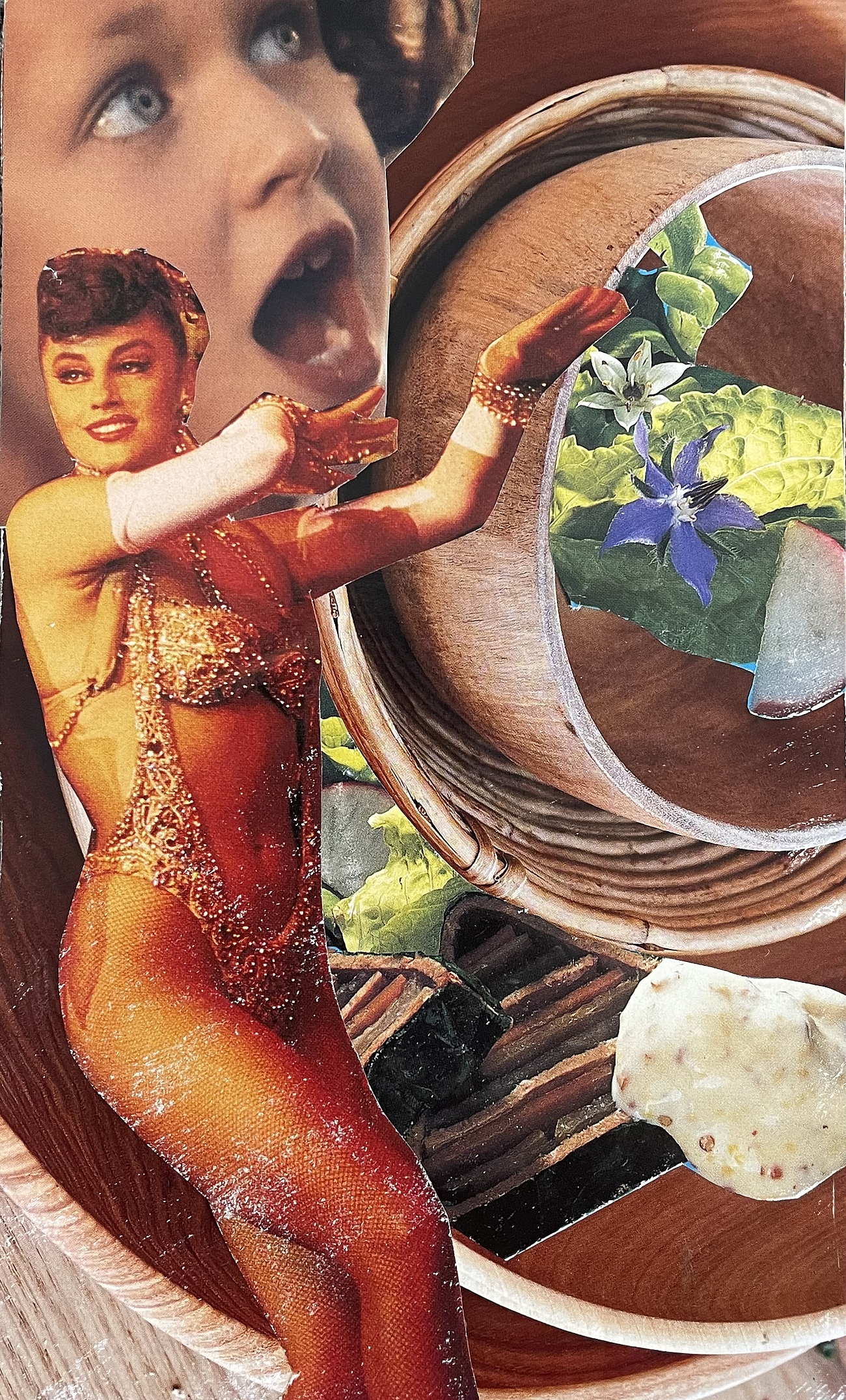

Vereinfacht gesagt ist eine persönliche Krise eine Phase im Leben eines Menschen, in dem bekannte Verhaltensmuster nicht mehr ausreichend sind, um ein Problem zu bewältigen. Es finden eine oder mehrere Veränderungen im Äußeren oder Inneren des Menschen statt, die eine Störung der normalen Abläufe auslösen. Diese Irritation beinhaltet zugleich eine Chance, im Idealfall wird sie ergriffen und führt zu einer Veränderung mit positiven Auswirkungen – beispielsweise eine Weiterentwicklung des Menschen. Gefühle, Körpererfahrungen und Gedankenzustände werden in den Krisenphasen oft als extrem wahrgenommen und lassen sich teilweise schwer zuordnen. Ich habe diese Zustände der Unsicherheit, Trauer, Wut und Leere in Bezug auf meine eigene persönliche Krise untersucht, indem ich sie wahrgenommen und bildnerisch dargestellt habe. Als Hauptmedien nutzte ich Pastellkreide auf Papier und ausgedruckte Fotografien von Alltagsentdeckungen, die diese Erfahrungen repräsentieren. Bezüge zu vorherigen handwerklichen Arbeiten und zu künstlerischen Arbeiten anderer Menschen, sowie theoretische Konzepte erweitern meine künstlerische Forschung. Die Abbildungen zeigen die Zusammenstellung der Arbeiten im Rahmen des Kolloquiums. Auf der linken Wand ist die Krise in ihrer dunklen und schweren Seite zu sehen. An der Ecke geht sie über in die Seite der Chance, der Entwicklung und des Neubeginns auf der rechten Wand.